« Barbares en avant ! » – Endnotes

Ainsi l’Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque (puis gréco-romaine) sous le même nom de barbare ; la civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens. Or derrière ces épithètes se dissimule un même jugement : il est probable que le mot barbare se réfère étymologiquement à la confusion et à l’inarticulation du chant des oiseaux, opposées à la valeur signifiante du langage humain ; et sauvage, qui veut dire « de la forêt », évoque aussi un genre de vie animale, par opposition à la culture humaine.

– Claude Lévi Strauss, Race et histoire (1961)

Cette même pression de la population sur les forces productives poussa autrefois les barbares d’Asie à l’invasion dans le vieux monde. […] Pour rester barbares, il fallait rester peu nombreux. Si leur nombre augmentait, l’un restreignait la zone de production de l’autre. Pour cette raison, la population superflue fut obligée de se mettre aux grandes invasions aventureuses qui mena à la constitution des peuples de l’Europe ancienne et moderne.

– Marx, MEW 8, article « Émigration forcée », notre traduction.

Dératisation, arsenic, maisons de travail (work-houses), paupérisation généralisée. Les moulins à bras et autres procédés de travail archaïques resurgissent en pleine civilisation elle-même et faisant corps avec elle. C’est la barbarie lépreuse, la barbarie en tant que lèpre de la civilisation.

– Marx, Manuscrit « Salaire », MEW 6, p. 553. Traduction par Roger Dangeville.

Avec l’extension de l’économie bourgeoise marchande, le sombre horizon du mythe est illuminé par le soleil de la raison calculatrice dont la lumière glacée fait lever la semence de la barbarie.

– Adorno/Horkheimer, Dialectique de la Raison (1944)

⁂

Traduit par stoff et Agitations

Au début du mois de mai 2020, des émeutes de la faim ont éclaté à Santiago du Chili. Les confinements avaient privé des hommes et des femmes de leurs revenus, ce qui faillit les faire sombrer dans la famine. Un vaste mouvement de cantines communautaires auto-organisées s’est rapidement répandu dans tout le pays. Plus tard dans le mois, des émeutes se sont propagées au Mexique en réaction au meurtre par la police de Giovanni López – un ouvrier du bâtiment qui avait été arrêté pour non-port de masque – tandis que des milliers de travailleur·ses itinérant·es désespéré·es brisaient le couvre-feu en Inde. Certain·es travailleur·ses des entrepôts d’Amazon aux États-Unis et en Allemagne se sont mis·es en grève pour protester contre les mauvais protocoles sanitaires face au COVID-19[1]. Pourtant, à la fin du mois de mai, ces agitations ouvrières chez le plus grand distributeur du monde furent rapidement noyées par un mouvement de masse d’une ampleur sans précédent qui a secoué les États-Unis en réponse au meurtre policier répugnant de George Floyd, diffusé en direct. Largement initié par les habitant·es noir·es de Minneapolis, le soulèvement a rapidement été rejoint par des Américains de tous lieux, races et classes. Dans les premières émeutes et manifestations, on pouvait même apercevoir quelques soutiens de miliciens dans un front transversal (Querfront[2]) digne de l’époque de QAnon[3].

L’arrivée du COVID-19 avait d’abord semblé marquer une rupture dans la lutte des classes, ou du moins fournir des ressources supplémentaires à l’appareil répressif. Tel était en tout cas le pronostic de trois dissidents italiens vieillissants qui ont fait circuler des textes scandaleux dans les premières semaines de la pandémie[4]. Il est peut-être vrai que les confinements représentent, comme l’a récemment affirmé Julien Coupat, « un nouveau mode de gouvernement et de production d’un certain type d’homme[5] ». Les mobilisations massives qui secouaient le Chili depuis octobre 2019 ont été étouffées à la fois par le confinement et par l’angoisse généralisée de la nouvelle peste dans un pays où la santé est une marchandise onéreuse. En France, la longue grève générale contre la réforme des retraites a pris fin brutalement lorsque les réformes ont été adoptées par la même série de décrets que ceux qui ont annoncé les premières mesures d’urgence contre le coronavirus, en contournant le Parlement. Pendant un certain temps, les manifestant·es de Bagdad, Beyrouth et Hong Kong ont été chassé·es de la rue et les dissidents italiens semblaient avoir raison. Mais il n’a pas fallu longtemps pour que les masses du monde entier désobéissent aux couvre-feux et aux confinements qui avaient assigné à résidence la moitié de l’humanité et plongé l’économie mondiale dans un énorme marasme.

À peu près au même moment où les manifestations massives contre le meurtre de Floyd ont éclaté aux États-Unis, des milliers de personnes ont défilé des favelas de Sao Paulo jusqu’au palais du gouverneur de l’État pour réclamer un soutien financier, tandis qu’en Colombie et au Salvador, des foules sont descendues dans la rue en tapant sur des casseroles pour protester contre la détérioration du niveau de vie et pour demander la fin des confinements. En juillet, des centaines de personnes ont pris d’assaut le parlement serbe en réaction à la réinstauration du couvre-feu par le nouveau gouvernement, tandis que l’assassinat du chanteur populaire Haacaaluu Hundeessaa en Éthiopie a déclenché de violentes manifestations qui ont fait plus de 150 morts. Le mois suivant, des manifestations similaires prirent place au Kenya voisin lorsque les bidonvilles de Nairobi se sont soulevés contre la police qui avait tué plus de vingt personnes dans le cadre de l’application du couvre-feu, tandis que le Belarus a tremblé lors de manifestations, d’émeutes et de grèves après des élections truquées qui, comme toujours, ont donné le pouvoir à Alexandre Loukachenko. En septembre, la Colombie a connu une vague d’émeutes suite au meurtre par la police de l’avocat Javier Ordóñez et les quartiers populaires de Madrid et de Naples se sont soulevés contre la police et les confinements. Au moment où nous écrivons ces lignes, le Nigeria vient tout juste de traverser une vague massive de protestations contre une police meurtrière et corrompue et l’Inde se trouve en plein milieu de la plus grande grève générale de son histoire.

Figure 1 : Taux de croissance économiques, pays de l’OCDE, 1960 – 2020

La période actuelle représente peut-être une sorte de métanoïa (une conversion ou un tournant) des populations contre l’ensemble des appareils et des mœurs qui ne sont plus en mesure de modeler notre espèce en un animal ayant le travail salarié et le capital pour seul habitat. Après des décennies de taux de croissance en baisse et de reprises de plus en plus dépourvues d’emplois, nous sommes maintenant au cœur de la pire récession mondiale depuis les années 1930 (voir figure 1). Le Bureau américain des statistiques du travail a annoncé « les pires chiffres mensuels du chômage depuis 72 ans que l’agence dispose de données », tandis que la Banque d’Angleterre a averti que « le Royaume-Uni allait connaître sa plus forte baisse de la production depuis 1706 »[6]. Des camarades de Faridabad, en Inde, ont récemment affirmé que « le capital est en retraite désordonnée. Le capital est extrêmement faible. Il vacille »[7]. Cela peut sembler trop optimiste, mais il est maintenant clair que le « type d’homme » qu’une telle économie produit n’est pas un isolat socialement distant et auto-régulé, mais une foule mécontente d’hommes et de femmes prêt·es à se révolter. Iels sont descendu·es dans la rue à une échelle sans précédent et à un niveau planétaire, formant une confusion d’identités disparates réunies par la rage contre la détérioration des conditions de vie, l’aliénation et la police.

1. Une accumulation globale de non-mouvements

Il est encore trop tôt pour prédire les conséquences de la pandémie, mais ce qui est certain, c’est que l’ère des protestations qui a débuté avec le krach économique de 2008 n’est pas terminée. La plupart des soulèvements qui ont donné vie aux rêves d’espoir et de changement de cette année-là, pour reprendre les mots de Barack Obama, ont été écrasés par la répression étatique, ont tourné à la guerre civile ou se sont fossilisés en partis politiques cherchant à administrer les économies stagnantes de notre monde. Pourtant, si l’espoir de changement était naïf, c’est seulement parce que les véritables changements se sont révélés encore plus cauchemardesques avec la montée de l’EI, le coup d’État d’Abdel Fattah al-Sissi et la prolifération d’un nouveau populisme qui a catapulté au pouvoir des figures comme Donald Trump, Viktor Orban et Jair Bolsonaro, mais aussi Emmanuel Macron et Boris Johnson.

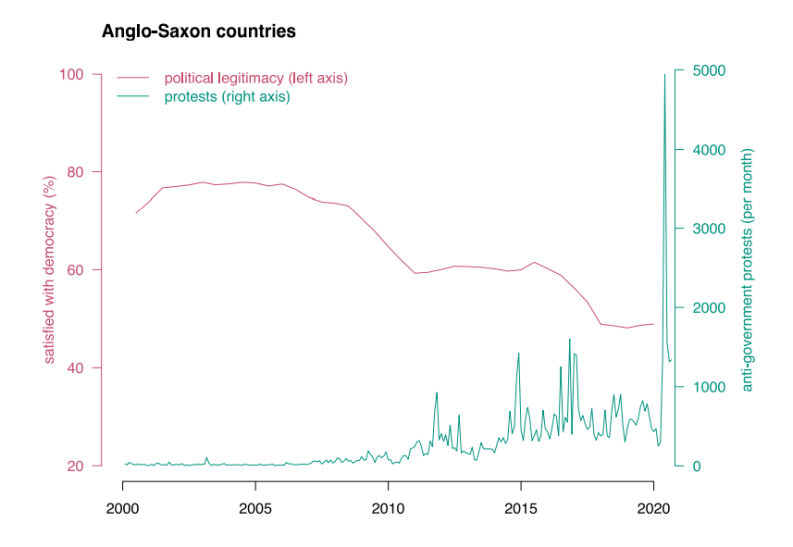

Certains ont tenté de comprendre cette évolution, qui va d’Occupy à Trump, au prisme de la dialectique classique de la révolution et de la contre-révolution[8]. Or, il n’est pas du tout sûr que nous assistions à une « contre-révolution », car les Trump de ce monde ne peuvent qu’aggraver les conflits et approfondir les antagonismes, à tel point que le parti de l’ordre se révèle être le parti de l’anarchie[9]. Ces néo-populistes ne peuvent produire aucune hégémonie réelle, mais ne font que diviser les populations[10]. La victoire de Joe Biden montre que la peur du fascisme était exagérée. Mais les Biden de la planète ne peuvent qu’accentuer les schismes qui délégitiment le processus démocratique. S’il y a un développement illibéral, il est plutôt lié aux mesures de plus en plus draconiennes de l’État contre les mouvements contestataires que l’on voit partout dans le monde et qui réclament la souveraineté sur leur vie ainsi que la paix, l’ordre et la sécurité qu’aucun Trump, Biden ou même Sanders ne peut leur donner[11]. L’axe de droite de la figure 2 (en vert) montre une augmentation des luttes antigouvernementales d’environ 11 % par an dans le monde entre 2008 et 2019. L’axe de gauche (en rouge) montre le déclin constant de la légitimité politique depuis 2008, mesuré par la proportion de personnes se déclarant satisfaites de la démocratie[12]. D’autres chiffres disséminés dans cet article affichent les mêmes statistiques classées par région. Clairement reconnaissable dans cette figure, la nouvelle vague de soulèvements qui a émergé en mai 2020 indique que nous nous dirigeons vers une décennie encore plus perturbatrice. L’insurrection ne vient pas : elle est déjà arrivée, se déployant au niveau planétaire avec une intensité qui croît d’année en année[13].

Cela ne signifie pas que nous nous dirigeons assurément vers un point oméga où la révolution devient inévitable. Ces mouvements pourraient simplement indiquer notre entrée dans un monde ingouvernable. Mais nous pouvons aujourd’hui reprendre les mots de Jacques Camatte en 1972 pour insister sur le fait que « [d]epuis mai nous avons le mouvement de production des révolutionnaires »[14]. Partout dans le monde, hommes et femmes, sans abandonner le monde du capital, expriment du moins un réel désaccord avec le statu quo. L’accumulation des protestations depuis 2008 implique une augmentation du nombre de personnes qui ont une expérience de la mobilisation de masse ainsi que de la dissidence pratique et qui sont susceptibles de commencer à « comprendre les exigences existentielles de la révolution »[15]. Ainsi, même si notre période n’est pas révolutionnaire à court terme, elle est fondamentalement perturbatrice et produit un potentiel de rupture avec le mode de production capitaliste. L’accumulation des luttes, et donc d’hommes et de femmes qui ont fait l’expérience par elleux-mêmes de la nécessité de la révolte et peut-être de la révolution, est un préalable à toute discussion sérieuse sur le dépassement du capitalisme.

Il est vrai que la révolution n’est pas une école et que nous ne pouvons pas plus faire confiance à la mémoire collective qu’à nos (mauvais) souvenirs individuels. Mais l’accumulation de la dissidence sociale au cours de la dernière décennie est susceptible de se poursuivre et de façonner de plus en plus le terrain sur lequel les luttes sont menées. Ce n’est pas seulement que les luttes anti-gouvernementales ont déjà restructuré le paysage politique, comme dans les cas de partis tels que le Mouvement 5 étoiles en Italie ou En Marche d’Emmanuel Macron, qui ont organisé des assemblées tout en copiant la rhétorique « ni gauche ni droite » de 2011. Il ne s’agit pas non plus simplement de dire que les mouvements des places, les émeutes de jeunes et d’autres luttes ont jeté les bases de Syriza et Podemos, tout en nourrissant les rêves de Jeremy Corbyn et de Bernie Sanders, parallèlement à la croissance de la droite nationaliste qui semble être la vérité du tournant populiste. Non, nous voulons insister sur le fait que l’accumulation de la dissidence sociale depuis 2008 signale une intensification continue des conflits de classe car les échecs souvent brutaux ou les victoires par ailleurs faibles des mouvements depuis 2011 n’ont simplement pas exorcisé le spectre du changement[16].

Au contraire, l’anarchie de notre époque implique que les énormes manifestations, les émeutes massives et – il faut le souligner – les vagues de grèves[17] constituent la nouvelle normalité. Au Chili par exemple, on peut identifier un fil rouge allant de la revolución pingüina en 2006, lorsque des centaines de milliers de lycéen·nes mirent à l’arrêt le système scolaire, réclamant des cartes de transport gratuites et une réforme de l’éducation, aux soulèvements d’une portée plus grande et violente autour de 2011. Puis, avec encore plus d’intensité, nous avons assisté à un nouveau bond en 2019 lorsque les foules, indignées par la déclaration de guerre adressée à la population par le président Sebastián Piñera, ont inondé les rues, ce qui a finalement conduit à une révision de la constitution[18]. Des trajectoires similaires peuvent être identifiées dans de nombreux pays, comme aux États-Unis, où Occupy Wall Street a été suivi par Black Lives Matter, ce qui a à son tour ouvert la voie cette année au plus grand mouvement social de l’histoire de ce pays[19]. Les énormes soulèvements et les conflits sociaux intenses deviennent une facette tellement normale de notre époque que même la gauche radicale les rejette comme ne répondant pas à ses hautes exigences : ils sont trop libéraux, trop violents, trop passifs, trop informels, trop nationalistes, trop intégrés au statu quo ou trop investis dans les politiques de l’identité.

Dans cet article, nous soutenons que ce à quoi nous assistons en réalité depuis 2008 est une augmentation continue de ce que le sociologue irano-américain Asef Bayat a décrit comme des « non-mouvements », à savoir « l’action collective d’acteurs dispersés et non organisés »[20]. Ces non-mouvements ne sont en aucun cas révolutionnaires en soi. Ils sont plus proches de ce que Camatte a récemment appelé des « révoltes passives » : des expressions subjectives du désordre objectif de notre époque[21]. Ils reflètent surtout la délégitimation croissante de la politique dans un contexte de stagnation et d’austérité prolongées. C’est la combinaison d’une augmentation constante des non-mouvements impliquant désormais un nombre de personnes sans précédent avec le déclin de la légitimité démocratique qui nous permet de décrire la tendance de notre époque comme la production de révolutionnaires sans révolution.

À titre d’exemples de « non-mouvements », Bayat cite les luttes des pauvres non organisés en Égypte, le combat des jeunes en Turquie pour réclamer et réaliser leurs modes de vie désirés, ainsi que la lutte des femmes pour l’égalité de genre dans les sphères à la fois domestique et publique au Chili, en Inde et aux États-Unis. Dans ces luttes, les « pratiques revendicatives » se font sentir « par des actions directes, plutôt que par la pression exercée à l’égard des autorités pour obtenir des concessions – ce que font habituellement les mouvements sociaux conventionnels (comme les mouvements syndicaux ou environnementaux) »[22].

Ces pratiques se drapent souvent des habits de l’identité. De même que les mouvements ouvriers appartenaient à un ordre capitaliste émergent à l’échelle mondiale qui fut structuré par une polarisation du champ politique selon des lignes de classe, de même, aujourd’hui, la fragmentation de classe a façonné l’horizon des non-mouvements. Ainsi, il est aujourd’hui rationnel pour les prolétaires, et de plus en plus pour les membres des classes moyennes, de se tourner vers d’autres catégories afin de définir leur place dans un ordre mondial chancelant. La classe demeure la source principale de nos séparations – la sociologie marxiste de la vieille école est encore à bien des égards pertinente – mais l’appartenance de classe est aujourd’hui calibrée par une multitude de variables telles que l’âge, le sexe, la géographie, la race ou la religion qui agissent autant comme canaux que comme limites réelles des luttes sociales et qui font des politiques de l’identité une véritable expression de la lutte des classes[23].

Comme nous le précisons plus bas, nous ne souhaitons pas rejeter, dénoncer ou, d’ailleurs, exalter la politique identitaire, ni la confondre avec le libéralisme ou le réformisme[24]. Cependant, il faut reconnaître que les non-mouvements ont quelque chose de tout à fait libéral dans la mesure où ils sont contraints d’affronter les tendances illibérales de notre époque. Par exemple, les manifestant·es français·es se battent actuellement contre de nouveaux contrôles draconiens de la liberté d’expression et de la liberté de la presse, notamment contre une loi qui interdit de photographier la police[25]. On pourrait dire que les non-mouvements ont leur base dans « la tribu des taupes » que Sergio Bologna a dépeinte dans son analyse de l’autonomia italienne des années soixante-dix, mais leur forme peut aussi être vue comme l’indice d’une sous-culturalisation et d’une infantilisation de la société dénoncées autrefois par des critiques comme Christopher Lasch et Jean Baudrillard[26]. En même temps, la confusion des identités affaiblit les théories basées, en l’occurrence, sur une perspective « intersectionnelle » qui considère la classe comme une identité parmi d’autres, car c’est la structure ramifiée de la classe elle-même qui a fait de l’identité la catégorie politique centrale d’un capitalisme en stagnation[27].

En outre, la critique externe des politiques de l’identité rate son objet, car les non-mouvements eux-mêmes présentent une critique immanente des limites de ces politiques dans leur pratique quotidienne. Ils démontrent comment des hommes et des femmes commencent à concevoir la réalité dans des catégories qui dépassent les impératifs de l’économie tout en se heurtant aux conséquences de ce que l’on appelle communément le néolibéralisme. À nos yeux, les politiques de l’identité sont le mode nécessaire de politisation d’un sujet néolibéral pour qui les prédicats de l’identité semblent être simultanément essentiels et inessentiels, porteurs et inhibants. Ces politiques ne peuvent pas être facilement transposées à l’intérieur d’une division stratégique entre le « réel » et le « social », entre la « classe ouvrière » et la « classe moyenne » ou entre ce qui est « révolutionnaire » et « réformiste », car leur opérationnalisation dans la lutte conduit à une confusion des identités, y compris celles créées par la lutte elle-même.

Les soulèvements qui ont suivi le meurtre de George Floyd et le changement d’attitude raciale aux États-Unis désignée à juste titre comme un « grand awokening »[28] sont l’expression de ce processus et révèlent la nature anthropologique des non-mouvements[29]. Ce à quoi nous assistons est, dans une large mesure, une remise en cause des mœurs, des représentations et des modes de reproduction qui ne correspondent plus à un prolétariat désindustrialisé. Pourtant, même celleux qui ont saisi la spécificité des non-mouvements n’ont généralement pas reconnu ce changement. Pour Bayat, les non-mouvements impliquent « une révolution sans révolutionnaires », dans la mesure où ils donnent lieu à des soulèvements explosifs qui ne sont pas « ancrés dans des visions stratégiques ou des programmes concrets »[30]. Pour les critiques des politiques de l’identité, comme Michael Lind, les non-mouvements expriment un approfondissement du capitalisme plutôt que sa domestication ou son dépassement[31]. Pourtant, tous les deux méconnaissent la dynamique interne des non-mouvements. D’une part, nous avons soutenu, contre Bayat, que nous assistons à la production de révolutionnaires sans révolution, puisque des millions de personnes descendent dans les rues et sont transformées par leur déferlement collectif de rage et de dégoût, sans (encore) disposer de vision cohérente pour transcender le capitalisme. D’autre part, contre Lind, nous insistons sur le fait que les non-mouvements indiquent le caractère disruptif de notre époque ; que la stagnation capitaliste implique une crise de la représentation politique en tant que telle et donc aussi la fin des mouvements politiques au sens classique.

Le mouvement social classique, tel que défini par Carl Schmitt, est la médiation entre le peuple inorganisé (ou non organisé) et l’État[32]. Un tel mouvement cherche à organiser ou à mobiliser « le peuple » en tant que catégorie administrative et politique, un peuple qui doit surmonter les identités qui différencient une nation donnée, souvent par une répression violente des intérêts de groupes spécifiques, voire de leur existence même. En revanche, les non-mouvements expriment la dimension antagonique des politiques de l’identité au sens où ils ne peuvent pas constituer un peuple et où ils formulent rarement des revendications politiques ou positives claires. Ou encore, ils produisent un flux sans fin de revendications partielles et parfois contradictoires, semblables en cela à une hydre dont les nombreux appels sont presque impossibles à satisfaire, mais dont la durée de vie peut être courte et violente.

Bien sûr, au sein des nombreux non-mouvements que nous observons dans le monde entier et qui intègrent de larges sections du prolétariat ainsi que des éléments de la classe moyenne en cours de déclassement, nombreux sont ceux qui espèrent se constituer comme un nouveau sujet. Parfois, ils se rallient à des partis, des syndicats et d’autres organisations qui appartenaient autrefois au monde des mouvements et des idéologies mais qui, aujourd’hui, agissent surtout comme un étrange ensemble de sous-cultures. Le nationalisme et le populisme sont certes de retour. Mais, comme l’a noté Gilles Dauvé à propos des Gilets Jaunes, les non-mouvements ont tendance à ne pouvoir se mobiliser que comme une populace, bouleversant le statu quo[33]. Ils révisent les constitutions, renversent les gouvernements et forcent les présidents et les premiers ministres à démissionner (comme on l’a vu récemment au Chili, au Pérou et au Guatemala). Pourtant, puisqu’ils représentent la crise d’un capitalisme en stagnation et que leur objectif est de rendre cette stagnation ingouvernable, les non-mouvements pointent la nécessité d’un universalisme allant au-delà des ruines des mouvements ouvriers[34].

Dans un monde où l’identité est la médiation du rapport de classe, la rage prolétarienne prend la couleur du jaune (comme avec les Gilets Jaunes) ou du noir (comme avec le soulèvement de George Floyd) plutôt que du rouge. Le passage d’un monde de travailleur·ses à une planète de prolétaires – décrite par Gáspár Miklós Tamás[35] – a déplacé la lutte des classes au-delà des formes et discours traditionnels de la politique. Mais notre objectif n’est pas seulement d’insister à nouveau sur le fait que le mouvement ouvrier est globalement affaibli depuis les années 1970, que la composition de classe elle-même se révèle avant tout de manière négative, comme décomposition, et que de nouveaux symboles idéologiques façonnent donc les protestations et reconfigurent les mouvements sociaux. Ce que nous voulons souligner, c’est que la logique du non-mouvement exprime la dimension antagonique et le fondement social des « politiques de l’identité » comme telles, qu’elles soient de droite ou de gauche. Plutôt que de reprendre la litanie des impasses identitaires, il faut montrer comment un statu quo de plus en plus disruptif est nécessairement traversé par des problèmes d’identité, et que toute réflexion sur l’émancipation doit commencer par là.

Nous assistons aujourd’hui à une confusion identitaire généralisée. Nous pouvons le constater non seulement aux États-Unis, où des libéraux diplômés détruisent les statues et ont rejoint les prolétaires noirs et une poignée de miliciens blancs dans un front populaire contre la police, mais aussi en France, où les travailleurs dans les rues chantaient autrefois l’Internationale, mais poussent maintenant le cri de guerre « Ahou ! Ahou ! Ahou ! » (tiré du film 300 de Zack Snyder) tout en brandissant des drapeaux français et en profanant le monument le plus patriotique de France – l’Arc de Triomphe. Au Chili, le slogan « evade » [évadez-vous, NdT], lancé initialement par des lycéen·nes – la véritable avant-garde des soulèvements – contre les hausses des tarifs des transports en commun en octobre 2019, s’est rapidement généralisé en un soulèvement contre l’austérité et la répression policière. Ce dernier a pris pour symbole le drapeau indigène mapuche, plutôt que les drapeaux rouges ou noirs de la gauche[36]. Avec ces chants et symboles confus, les non-mouvements se déclarent du côté des « barbares » contre l’État (ou l’empire) et commencent à remettre en question un mode de production qui ne peut plus produire de welfare ou de prospérité[37]. Ils expriment le besoin d’une nouvelle reproduction de l’existence quotidienne, un besoin qui pousse les hommes et les femmes à se révolter partout dans le monde à une échelle sans précédent.

Il est vrai que ce besoin ne s’exprime souvent que par le manque, voire la faim au sens littéral. Mais comme on le voit avec le retour des émeutes de la faim depuis 2011, il n’y a rien de plus ingouvernable que des hommes et des femmes affamé·es. Et les neuf années de 2011 à 2020 ont été des années de désespoir et de paupérisation accrus. Les luttes de la Puerta del Sol, de Tahrir et de Syntagma en 2011 se sont rapidement éclipsées. Cependant, l’élan qui les animait n’a pas disparu, il a simplement été remplacé par la fureur et le désespoir encore plus forts des Gilets Jaunes ou des soulèvements au Chili, en Équateur, au Mexique, et maintenant au Pérou et au Guatemala. Par ailleurs, les États et les économies capitalistes se sont révélés impuissants lorsqu’ils ont été appelés à satisfaire les besoins croissants, et toujours plus explosifs, des non-mouvements.

2. Confusion et ingouvernabilité

Une caractéristique unifiante des non-mouvements est le fait qu’ils luttent sur le terrain d’un capitalisme stagnant (voir figure 1 ci-dessus). De la même façon que la stagnation d’un capitalisme et d’une industrialisation de son propre cru a conduit à la chute de l’Union Soviétique, l’ère de stagnation et de désindustrialisation en cours a conduit à un affaiblissement de la social-démocratie européenne, d’abord par un virage vers la droite, ensuite à travers sa pasokification[38]. Ce processus s’est déroulé en parallèle de la montée de partis illibéraux et, depuis 2008, de sévères politiques d’austérité. En réaction à cela, nous avons vu dans les non-mouvements l’aspect perturbateur à la fois des valeurs libérales et de la défense de besoins de base pour un prolétariat appauvri et de plus en plus divisé en fragments nettement distincts. Mais cette fragmentation n’implique pas nécessairement une division. Au contraire, elle unit souvent les individus dans de réelles mais faibles alliances telles que celle des « 99% », ou encore la mosaïque de groupes qui se sont réunis dans l’estadillo social [soulèvement social, NdT] du Chili. Ici, le mouvement s’est tourné vers la chanson de Victor Jara « El derecho de vivir en paz » – « Le droit de vivre en paix » – non par identification avec le héros de la chanson (Hồ Chí Minh), mais parce que la paix et même l’ordre étaient devenus une revendication radicale dans un monde de plus en plus catastrophique.

Le non-mouvement ne désigne pas simplement l’explosion d’émeutes et d’occupations de places dans lesquelles classes moyennes privées de leurs droits et lumpenprolétariat, habitant·es des banlieues et de l’arrière-pays, islamistes et féministes, hommes de milices et noirs pauvres, peuvent a minima joindre leurs armes contre un ennemi commun et ainsi commencer à défaire leur séparation. Il désigne aussi un répertoire d’habitudes et d’expériences, une politique du quotidien qui rend possible de telles ruptures spectaculaires et de tels débordements violents. Le fait que la majorité des personnes impliquées dans les révoltes pour George Floyd soient blanches et que la mort de Floyd ait pu devenir le catalyseur d’un soulèvement plus large contre Trump révèle des changements sociologiques et démographiques qui ont rendu possible la confusion des non-mouvements et qui vont au-delà des soulèvements eux-mêmes[39].

Même les organisations formelles qui, au moins pendant une certaine période, sont parvenues à représenter une réalité sociale particulière, doivent s’adapter à la logique des non-mouvements. Nous voyons cela avec les syndicats français, d’abord hostiles aux Gilets Jaunes, qui ont su tirer parti de ce non-mouvement en septembre 2019 en lançant la grève contre la réforme des retraites du gouvernement Macron[40]. En ce sens, les non-mouvements sont devenus la forme hégémonique de lutte, mais seulement dans la mesure où ils sont le reflet d’une crise plus large de la représentation. Les non-mouvements peuvent ainsi être décrits comme des processus destituants plutôt que constituants[41]. Mais contre ceux qui fétichisent la destitution comme une voie positive ou révolutionnaire, nous tenons à insister sur le fait qu’aujourd’hui tout pouvoir est devenu destituant au sens où non seulement le cours du capital, mais aussi les désirs et les besoins des populations, font du gouvernement de l’ordre politique une tâche de plus en plus difficile.

Cette ingouvernabilité peut aussi être vue dans la formation des non-mouvements comme une réponse à une gouvernance draconienne ou irrationnelle, en particulier comme une réponse à la violence policière. L’un des quelques points communs entre les ouvrier·es, les étudiant·es, les chômeur·ses, etc. dans n’importe quel pays ces dernières décennies, c’est le fait d’être victime de politiques vénales qui allouent les ressources déclinantes de l’État aux élites intérieures. Bien qu’une telle corruption puisse en tout point être une source de colère populaire, cette colère est exacerbée maintenant que les politiques publiques en sont réduites à se battre pour le partage d’un gâteau qui ne grandit pas ou qui se fait de plus en plus petit et que les appels courants à se serrer la ceinture rendent toute injustice dans ce partage d’autant plus intolérable. Comme nous le soutenions dans « The Holding Pattern », une rage diffuse contre les injustices flagrantes d’un régime de crise administré par une classe politique corrompue et incompétente a largement défini la vague croissante de lutte de classes et de mobilisations populaires partout dans le monde depuis 2008. C’est pourquoi, comme nous le verrons, les non-mouvements d’aujourd’hui se sont souvent focalisés sur la police en tant que figure brutale de la corruption et de l’injustice ; c’est aussi en partie la raison pour laquelle l’antiracisme est devenu une force mobilisatrice aussi centrale aux États-Unis[42].

Toutefois, ce à quoi tout mouvement de masse se heurte, c’est la capacité limitée à avancer au-delà d’une unité négative (une unité contre le racisme, la police, les élites), pour établir une force sociale ou politique qui soit positive et créative. Les problèmes constants des politiques de l’identité sont symptomatiques de cette limite : l’incapacité pour un mouvement de lutte de s’incarner et de se soutenir lui-même étant donné l’atomisation et la fragmentation de ses composantes. À un moment ou à un autre, chaque mouvement se heurte à et se brise sur ces fragments. Les non-mouvements tendent simultanément à l’attaque et au retrait d’un État qu’ils perçoivent comme étant en retrait d’eux. En ce sens, l’appel étasunien à « defund the police » [définancer la police, NdT] reflète une tendance plus générale – qui est à bien des égards une avancée – à ne plus lutter pour prendre le contrôle de l’Etat, mais à simplement affronter l’appareil d’Etat : l’austérité contre l’austérité.

Alors que les mouvements traditionnels formaient autour d’eux une structure idéologique et des communautés réelles relativement stables, tels que les syndicats, les partis de masse et les États socialistes, ceux qui se sont répandus à travers le monde depuis 2008 expriment les désirs collectivisés de populations de plus en plus atomisées. Or, bien que la fin de l’ère des mouvements soit en un sens la fin de l’idéologie, cela n’implique pas pour autant, comme nous l’avons vu, la fin de l’identité. Au contraire, les identités se multiplient dans une économie de plus en plus sujette au racket et à la sous-culturalisation où, comme le défend Tyler Cowen, c’en est fini avec la moyenne[43]. Il n’y a plus de centre stable mais au contraire une structure de classe hautement segmentée qui reconfigure le terrain des mouvements classiques comme le fascisme ou la social-démocratie. Si les politiques centristes de Clinton et Blair dans les années 1990 et la montée des politiques de l’identité dès les années 1970 avaient déjà signalé ce changement, la séquence qui débute en 2008 révèle au contraire une augmentation de la confusion des identités.

Les non-mouvements sont, comme nous l’avons souligné, l’expression subjective d’un désordre plus général qui prend racine dans la stagnation capitaliste. C’est la quantité même de manifestations et d’émeutes – leur normalisation croissante – qui distingue, par exemple, notre époque de la période altermondialiste. C’est pourquoi nous disons que notre époque est marquée par la production de révolutionnaires à une échelle globale. Femmes et hommes issu·es de tout le spectre de l’idéologie politique et de la stratification identitaire se confrontent à l’ordre dominant avec tout leur dégoût, leur peur et leur rage, et revendiquent toujours plus leur droit « d’échapper » au coût insupportable de la vie capitaliste. Ce sont des révolutionnaires sans révolution, mais dans leur affrontement avec la reproduction capitaliste aussi bien que dans leur faim de communauté, les non-mouvements expriment un conflit potentiel avec la logique du capital en tant que telle.

Dans un tel contexte, le politique – dans sa forme classique d’inimitié et de division – revient en force. Les politiques de l’identité d’aujourd’hui annoncent un retour au politique plutôt que la naissance d’une ère post-politique (comme beaucoup de critiques de gauche des politiques de l’identité l’ont affirmé). Mais le politique ne peut plus produire une stabilité significative. Il tourne la population contre elle-même et conduit les nations, sinon à des guerres civiles, du moins à des conflits plus sévères et des divisions plus profondes. Bien que l’aporie de l’identité exprime une perte de ce que l’on pourrait appeler la communauté, nous sommes loin d’observer un désir de retour à l’horrible monde de la social-démocratie et du fascisme. Au contraire, nous tendons à voir un désir de communauté fondé sur les revendications libérales exprimées par les non-mouvements. Aussi étrange que cela puisse paraître, le libéralisme et la conscience sociale [wokeness, NdT] sont devenues des forces perturbatrices à une époque où de larges sections de la gauche sont devenues de plus en plus conservatrices, embrassant le populisme nationaliste qui nourrit la droite.

Pour ces raisons, nous tenons à rassurer les lecteur·ices inquiet·es qui se poseraient la question suivante. Comment s’assurer que les désordres de notre époque ne vont pas simplement nous pousser plus profondément dans un ordre autoritaire qui ne fera qu’élargir le gouffre entre libéralisme et démocratie dont nous sommes aujourd’hui les témoins ? Le printemps arabe n’a-t-il pas conduit à la dictature et à la guerre ? Le mouvement Occupy n’a-t-il pas présagé Trump ? Les luttes contre la hausse du prix des transports au Brésil n’ont-elles pas posé les bases des protestations contre la corruption qui ont mené Bolsonaro au pouvoir ? Les logiques identitaires au fondement de luttes partout dans le monde ne nous poussent-elles pas toujours plus profondément dans le fascisme ? Les forces illibérales et fascistes gagnent du pouvoir, mais il serait absurde d’attribuer cette montée en puissance aux non-mouvements, puisqu’ils sont eux-mêmes les expressions du désordre de notre époque que les populistes de gauche et de droite cherchent à exploiter. Qui plus est, le contrecoup culturel [cultural backlash, NdT] qui nourrit l’aile droite du populisme était déjà présent depuis des décennies, et remonte donc à bien avant la crise de 2008 – le premier moteur des non-mouvements[44].

En outre, la fermeture des frontières, le virage nationaliste et le durcissement des politiques migratoires dans des pays dirigés par des gouvernements de gauche comme la Suède et le Danemark révèlent, couplés à la victoire du populisme de droite dans des pays comme la Pologne et la Hongrie, une panoplie de développements illibéraux en des endroits qui n’ont pas été déchirés par des non-mouvements. Laissé à lui-même dans ce monde de productivité stagnante et de désindustrialisation, l’État capitaliste contemporain ancre trop volontiers la citoyenneté dans la langue, la culture et le travail. C’est pourquoi des masses grandissantes de femmes et d’hommes partout dans le monde sont mobilisées par des valeurs libérales et démocratiques et progressivement amenées à détester une police à qui l’on délaisse le sale boulot du maintien d’un ordre ingouvernable[45].

3. Un nouveau désordre mondial

Bayat compare l’émergence des non-mouvements à ce que Timothy Garton Ash, en référence aux mouvements est-européens des années 1980 et 1990, a qualifié de « refolutions » : des soulèvements violents pour des réformes libérales[46]. Ces mouvements furent en effet d’importants précurseurs, mais ce pour des raisons que ni Ash ni Bayat ne reconnaissent. Ce que Ash n’a pu voir, c’est que ces mouvements répondaient à un effondrement de l’empire soviétique qui annonçait une crise du monde industriel moderne[47]. Depuis, l’Ouest n’a fait que rattraper les anciens pays communistes par sa propre stagnation et désindustrialisation (voir la figure 1). Dans notre ère, la prolifération de soulèvements qui disparaissent souvent aussi vite qu’ils sont apparus exprime l’état disruptif d’un ordre économique mondial en stagnation séculaire et l’effondrement des rapports géopolitiques de la période de l’après-1945.

Un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le marxiste italien et leader sectaire et têtu Amadeo Bordiga écrivit le « Traciato d’impostazione », un essai tellement plein d’exagérations rhétoriques outrageantes et de jargonnage que, lorsqu’elles apparaissent, ses vraies intuitions brillent comme des gemmes dans la boue[48]. Bordiga cherchait à clarifier la définition d’un mouvement révolutionnaire à un moment où le « démo-capitalisme » régnait en maître et où la théorie communiste elle-même avait perdu son rôle original de science radicale et expérimentale prédisant le changement social. Pour ce sectateur révolutionnaire, la trinité de l’antifascisme, de la démocratie et in fine du marxisme était devenue le principal obstacle à toute perspective communiste digne de ce nom. À présent, « des mouvements ouvertement conservateurs des institutions bourgeoises osent encore se dire partis du prolétariat », regrettait-il[49]. La victoire des Alliés en 1945 n’avait pas seulement obscurci les perspectives de guerre révolutionnaire en Europe ; elle avait aussi transformé l’imaginaire communiste originel en un imaginaire démocratique qui, ultimement, aliène le prolétariat du mouvement ouvrier. Ainsi, bien avant que Thomas Piketty n’ait averti des conséquences de la « gauche brahmane »[50], Bordiga déclarait que le marxisme était simplement devenu une idéologie de managers de la classe moyenne ou, pire, une simple défense du libéralisme et de la démocratie[51].

Bordiga aurait peut-être été d’accord avec Mario Tronti qui insistait sur le fait que « le mouvement ouvrier n’a pas été vaincu par le capitalisme, il a été vaincu par la démocratie ». Cependant, il avançait que le mouvement communiste lui-même avait posé les fondations de cette défaite démocratique. Sa célèbre critique de l’antifascisme et ses digressions contre-factuelles sur la question de savoir pourquoi une victoire de l’Axe aurait pu entraîner une guerre civile et donc une révolution peuvent nous sembler étranges aujourd’hui[52]. Malgré tout, le diagnostic de l’après-guerre par Bordiga peut nous aider à comprendre la croissance des non-mouvements qui, souvent, luttent pour des valeurs apparemment libérales et qui exercent une pression sur l’État par le bas, tandis qu’on voit parallèlement une montée de la droite populiste reflétant une crise des classes managériales. Notre temps est traversé par des désordres venant autant d’en haut que d’en bas, et cette crise semble miner les bases de la longue paix (la Pax Americana) qui avait interrompu le développement révolutionnaire de l’époque précédente.

L’ascension de Trump, de Bolsonaro, de Duterte, de Modi, d’Orban, de Poutine, et même de Macron révèle que le statu quo est disruptif, que nous assistons à l’émergence de ce que David Ranney a appelé « un nouveau désordre mondial »[53]. Comme on a pu le voir récemment en Pologne et aux États-Unis, les élections sont de plus en plus souvent gagnées ou perdues avec de très faibles marges par les « libéraux » ou les « conservateurs », l’âge et le niveau d’éducation étant en général plus décisifs que l’appartenance de classe dans la formation des loyautés de parti[54]. Les Trumps de ce monde montent les populations, et même les classes dirigeantes, contre elles-mêmes et révèlent que le combat pour la démocratie libérale peut aisément être radicalisé, de la même manière que les révolutionnaires peuvent aisément être cooptés en tant que chemises noires prêtes à combattre à coup de pierres, de boucliers et de parapluies pour le statu quo démocratique. Le soulèvement après la mort de George Floyd est ainsi brièvement devenu un conduit pour la résistance à l’autocratie des nouveaux leaders populistes à travers le monde. Or, sous l’opposition entre « libéral » et « conservateur », il est possible d’identifier ce que Bordiga pourrait qualifier de tendances « anti-formistes », escaladant les conflits et remodelant la forme sociale de l’ordre présent.

En analysant conflits sociaux et institutions sociales, Bordiga rejette des expressions lourdement connotées telles que « conservateur », « progressiste », ou même « révolutionnaire »[55]. La tâche du marxisme, que Bordiga qualifie de « science de l’espèce », est de comprendre chaque mouvement social ou institution dans leurs dimensions « conformiste », « réformiste », ou « anti-formiste »[56]. Un mouvement conformiste est une force qui cherche à maintenir « intégralement les formes et les institutions en vigueur, et interdisent toute transformation, et se réclament de principes immuables »[57]. Les mouvements réformistes sont « ceux qui, tout en ne désirant pas le bouleversement brusque et violent des institutions traditionnelles, se rendent compte de la pression trop forte que les forces productives exercent sur elles et préconisent des modifications graduelles et partielles de l’ordre existant »[58]. Les mouvements anti-formistes, au contraire, impliquent « l’attaque aux vieilles formes, et qui même avant de savoir théoriser les caractères du nouveau régime, tendent à briser l’ancien, provoquant la naissance irrésistible de formes nouvelles »[59].

Si l’on devait adopter la typologie de Bordiga, nous avancerions que c’est cette dernière catégorie que l’on voit croître chaque année, alors que de plus en plus de personnes expriment leur frustration avec le statu quo. La prolifération des non-mouvements reflète l’instabilité d’un monde post-industriel et peut ainsi être qualifiée d’« anti-formiste ». Ces explosions peuvent malgré tout facilement se transformer en mouvements réformistes voire conformistes si, paradoxalement, ils s’avéraient incapables d’éviter les tendances à la guerre civile et à la violence nihiliste contenues dans une telle instabilité. Le rêve de Bordiga d’une guerre révolutionnaire est devenue (ou a peut-être toujours été) une rêverie naïve incapable de produire une base pour une société sans classes. Les guerres civiles en Libye et en Syrie révèlent avec quelle facilité les guerres transforment les organisations révolutionnaires de masse en rackets militaires à la recherche d’argent, d’armes et de recrues[60].

Même si l’affirmation de la guerre par Bordiga était naïve, sa critique de la démocratie mérite toujours une attention sérieuse. Le développement de 2008 à 2020 montre que les non-mouvements trouvent leur limite dans les deux faces de Janus de la répression et de la représentation (ou, dans leur forme la plus aboutie, dans la guerre et la démocratie). Les deux peuvent être combinées afin d’affaiblir les non-mouvements, par exemple en les liant à l’État ou en les enracinant dans des partis formels ou des syndicats. De telles défaites naissent des besoins des non-mouvements eux-mêmes, de leur incapacité à dépasser leurs limites immanentes. Mais si l’accumulation des luttes anti-gouvernementales continue de croître, comme elle le fait annuellement depuis 2008, il deviendra nécessaire pour ces non-mouvements de développer leur critique instinctive de la répression et de la représentation en une critique impitoyable de la guerre et de la démocratie.

Une stratégie cherchant à libérer la logique anti-formiste des non-mouvements aurait à provoquer une discussion des problèmes des médiations politiques et donc une défense de ce qui est souvent qualifié d’anti-politique[61]. Si les soulèvements veulent éviter les deux pièges de la guerre et de la démocratie, une perspective stratégique est nécessaire. Celle-ci remettrait en cause les divisions identitaires et idéologiques au sein du prolétariat, y compris entre travailleur·ses et classes moyennes. On peut avancer que les conséquences économiques des confinements qui commencent déjà à forcer les personnes à se rassembler en un front uni contre une économie stagnante et déclinante contribueront encore plus à la confusion des identités déjà prévalente et visible dans de multiples endroits du monde. De la même manière que les Gilets Jaunes rassemblèrent hommes et femmes des hinterlands, certainement bien souvent conservateurs ou de droite, avec des étudiant·es gauchistes, des membres insatisfaits des classes moyennes et des prolétaires des banlieues, le ralentissement et la fermeture plus récente de l’économie formeront la base d’une encore plus grande confusion[62]. Parfois, l’incertitude générée par ce mélange peut paraître effrayante, et c’est peut-être la raison pour laquelle les jeunes de Naples manifestant contre les conséquences des confinements ressentaient le besoin de déclarer que « nous sommes des travailleurs, pas des fascistes ». Comme Perry Anderson nous en avertit en 2017, une des raisons de la victoire du système est peut-être que la peur, et non pas la colère, mobilise la gauche[63]. Mais les non-mouvements ont bravement affronté la répression policière, les confinements et la peur du coronavirus simplement en rassemblant par milliers des personnes dans les rues. Ce questionnement de la normalité capitaliste, marquée par l’hystérésis[64] et son catastrophisme attenant, sera encore plus important alors que l’économie continue de stagner et que les non-mouvements sont poussés dans une direction plus révolutionnaire[65].

Une réflexion stratégique nécessiterait donc également d’envisager les moyens par lesquels les non-mouvements pourraient éventuellement saisir le contrôle de la stagnation/désindustrialisation capitaliste pour libérer les fondements d’un nouveau monde contenu en eux. Il s’agit là de quelque chose qui ne les intéresse pas encore et dont ils ne sont pas non plus capables puisque cela menace leur spontanéité et, en un sens, leur passivité constitutive. Mais afin de survivre, ces non-mouvements doivent inspirer la création de formes-de-vie capables de vivre pour quelque chose de plus que l’argent et le travail salarié. Cela impliquerait un nouvel usage des moyens de production comme outils contre le capital – des outils qui non seulement nous libèrent du travail, mais qui nous permettent aussi de partager le travail nécessaire pour assurer que la vie puisse devenir quelque chose de plus que la simple survie[66]. Comme les « Angry Workers of the World » l’ont récemment souligné, le but immédiat devrait être que tout le monde « travaille moins à salaire plein, en accord avec le niveau que la productivité sociale a atteint »[67].

Cependant, les populations prêtes à vivre une telle existence communale, là où l’économie est gouvernée par une désindustrialisation à la fois rendue possible et empêchée par le capitalisme, ne pourront être produites que par la forme – la formule est délibérément provocatrice – d’un brassage interclassiste si caractéristique de notre période. Prolétaires, étudiant·es et classes moyennes sont jeté·es ensemble dans la rue. Des ouvrier·es avec un pouvoir stratégique essentiel, des technicien·nes avec le savoir-faire pour remodeler la face industrielle du monde, de tels groupes seront cruciaux pour la transcendance du capitalisme ; or, l’affirmation de leur pouvoir sera source de nouvelles fragmentations de classe à moins qu’ils ne puissent aller au-delà de leurs intérêts sectoriels et converger avec des segments des masses précaires ou sans-travail de ce monde. Ainsi, bien qu’il est nécessaire d’avoir des « racines » dans la vie prolétarienne, créant de cette manière des liens internationaux entre ouvrier·es en lutte, il est tout aussi important de lier les lieux de travail avec les non-mouvements dont la croissance déborde les intérêts sectoriels et mêmes les frontières de classe[68]. Un échec à ce niveau implique de reproduire les divisions qui stratifient les classes en différents segments dotés d’intérêts distincts et bien souvent antagoniques. Quelque chose de cette oscillation – qui tout à la fois rassemble les gens dans de fragiles alliances, et crée en même temps des divisions significatives au sein du prolétariat mondial – est sans doute typique de notre période de Béhémoths décrépits et de Léviathans échoués.

Aujourd’hui, un virus n’est pas loin d’avoir mis la machine civilisationnelle à l’arrêt. Il a révélé l’incapacité de l’État capitaliste à protéger la vie sans arrêter une économie qui n’est pas loin d’être devenue inséparable de l’existence humaine en tant que telle. Étant donné que nous ne cherchons pas à et que nous ne pouvons pas recréer la machine de croissance qui était au fondement de la social-démocratie, la seule voie en avant est, comme les bordiguistes l’affirmaient en 1953, de se battre pour un « désinvestissement du capital » qui soit radical. Pour Bordiga, ceci signifiait que les « moyens de production se voient assignés une proportion plus réduite relativement aux biens de consommation » et que l’on prépare un « plan de sous-production, c’est-à-dire la concentration de la production sur ce qui est nécessaire »[69]. Une telle combinaison de désinvestissement et de sous-production s’est certainement avérée réalisable pendant les confinements (de même que la stagnation séculaire de l’économie). Néanmoins, affirmer un contrôle sur le déclin capitaliste requiert d’adresser les questions sociales qui produisent les convergences étranges entre différentes strates sociales au sein des non-mouvements.

Les manifestations de lycéen·nes au Chili contre une augmentation du prix des transports de 30 pesos sont devenues un mouvement de masse contre les trente années de la constitution néolibérale qui a été modifiée en octobre 2020 : « No son 30 pesos son 30 años ». Une manifestation contre une augmentation du prix de l’essence en France est vite devenue une large mobilisation contre l’inégalité et les mesures d’austérité imposées par un gouvernement autocratique. Quand les luttes s’intensifient et que beaucoup de demandes initiales sont satisfaites – bien souvent par le simple fait que la répression pousse de plus en plus de monde dans les rues par dégoût pour les violences policières – les non-mouvements révèlent un point d’unité dans le fait qu’ils sont tous produits, ou au moins conditionnés, par la stagnation économique. Dans ce contexte, la confusion identitaire des non-mouvements peut les aider à devenir plus conscients de ce qu’ils sont : des expressions subjectives du déclin économique. Nous avons défendu que la conscience de classe, dans la période présente, ne peut être que la conscience du capital[70]. Aujourd’hui, ceci n’implique à son tour rien de plus que de révéler, avec une acuité croissante, que le capitalisme est sans avenir. Et quand les Gilets Jaunes affirment « fin du monde, fin du mois [même combat, NdT] », ils n’expriment pas seulement ce qu’ils voient comme la dimension apocalyptique de notre temps, mais affirment la fin de ce monde et de cette vie comme le prérequis nécessaire à la création d’un nouveau monde et d’une nouvelle vie.

4. Nous sommes tou·tes des bâtard·es

Nous avons vu que la foule cherchant à détruire l’Arc de Triomphe en agitant le drapeau tricolore et en chantant la Marseillaise, tout comme les statues renversées, de façon parfois aveugle, aux États-Unis, indiquent une tendance plus large que l’on ne peut désigner que comme relevant de « l’anti-politique »[71]. Or, comme dans beaucoup de non-mouvements contemporains – des Printemps arabes aux Gilets Jaunes en passant par Black Lives Matter – la rage à l’égard de la police vient souvent remplacer une haine plus générale de la politique. Ceci ne s’explique pas simplement par le fait que la police serait une manifestation immédiate de la répression de l’État, un adversaire tactique dans la rue. Si les statues sont des symboles morts de l’État, la police est son symbole vivant, et c’est d’autant plus vrai dans une ère d’austérité et de pandémie meurtrière. L’État s’étant montré incapable de protéger la population contre une crise à plusieurs visages, il devient évident que son premier rôle sera celui de contenir les retombées de ces crises-là en disciplinant la population. L’État est ainsi réduit à sa fonction policière.

Le fameux slogan français « tout le monde déteste la police » pourrait indiquer une délégitimation plus globale de l’État moderne, dont le prédécesseur de l’Antiquité, la polis, fournit à la fois le nom et la forme à la « police ». Les violences policières, la mise en quarantaine, la distanciation sociale et les mesures de confinement (ou, d’ailleurs, l’empressement des politiciens à rouvrir l’économie) déclenchent une nouvelle vague de dissidences sociales reflétant une crise aiguë de la représentation politique. Bien évidemment, tout le monde ne déteste pas littéralement la police. En Europe occidentale, on trouve souvent des taux remarquables de confiance accordée à la police, même si ceux-ci varient selon la classe sociale, l’âge, la nationalité et la race[72]. Alors que la police est globalement méprisée dans les régimes autocratiques, des mesures récentes d’austérité lui ont accordé une forme particulièrement dégénérée et violente dans certaines démocraties néolibérales où elle est devenue le premier représentant de l’État dans nombre de communautés pauvres et ouvrières[73]. Ainsi, la plupart des sondages contemporains indiquent une chute de la confiance accordée à la police et nous pouvons observer des signes que la police devient de plus en plus la cible de haines venant non seulement des prolétaires et des minorités raciales, mais aussi de certains segments de la petite bourgeoisie et même d’individus plus aisés.

L’une des raisons est certainement l’augmentation du nombre de violences policières et la conscience accrue de celles-ci. La police est universellement brutale, son travail prédispose à la sélection des personnalités autoritaires qu’elle encourage, et le rôle de la police dans la protection de la richesse et de la propriété en a toujours fait, selon les termes d’Orwell, l’ennemi naturel de la classe ouvrière[74]. Cependant, la brutalité policière peut être amplifiée par la responsabilité accrue de la police dans l’imposition de l’austérité d’abord, et des confinements par la suite. En l’absence d’engagement en faveur de l’augmentation du nombre des policiers, les agents individuels dont le temps et les ressources sont limités peuvent se montrer plus enclins à user de punitions sommaires et exemplaires. Dans tous les cas, la fonction d’endiguer et de discipliner la population qui se révolte contre ces mesures rend inévitable une accentuation de la brutalité policière et cette augmentation-là, à son tour, mènera inévitablement à une hostilité plus grande de la part des victimes de violences policières, mais aussi de la part de leurs spectateur·ices (réel·les ou virtuel·les).

De plus, l’expérience d’être détesté·e peut elle-même produire une identité sous-culturelle au sein de la police pas si différente de celle que partagent ses adversaires : il s’agit du sentiment d’appartenir à une minorité assiégée (« les vies bleues comptent »[75]). Celui-ci pourrait amplifier la tendance à l’accentuation de la brutalité des policiers. Leur conscience du fait qu’ils ne sont respectés ni par les prolétaires qu’ils sont censés discipliner, ni par les riches qu’ils protègent, peut conduire au cynisme. Ainsi, même s’il est vrai que « tous les flics sont des bâtards » [All Cops Are Bastards, NdT], il est tout aussi vrai qu’en réagissant à leur sentiment d’abandon (par les politiciens et les élites) et leur illégitimité (aux yeux de celles et ceux qu’ils sont censés discipliner), les flics commencent à se voir eux-mêmes comme des bâtards, des enfants illégitimes d’une société malade, et tirent un plaisir malsain de la provocation qu’ils lancent à l’égard des normes « civilisées », en brutalisant impunément[76]. Tel Edmond dans Le Roi Lear, ils « se rangent du parti des bâtards »[77].

La possibilité qu’une fraction grandissante de la population s’associe avec cette brutalité éhontée pose un vrai risque de fascisme qui déclencherait une réaction antifasciste et anti-police compréhensible. Néanmoins, comme Camatte le soulignait déjà en 68, « Il est dangereux de déléguer toute l’inhumanité à une fraction du corpus social et toute l’humanité à une autre »[78]. Pour Camatte, le risque ne réside pas uniquement dans le fait de s’opposer au principe fondamental de l’humanisme (et donc du communisme), mais aussi dans le fait que « cela empêche toute possibilité de miner le corps de police »[79]. Diriger nos attaques vers la police relève, selon Camatte, « d’un rituel dans lequel cette dernière joue le rôle de l’éternel vainqueur »[80]. Plutôt que de considérer que se heurter à la police est la tactique insurrectionnelle par excellence, nous devons réfléchir de manière stratégique sur les manières de la mettre en échec en la contournant, voire même d’exploiter les contradictions potentielles au sein du camp ennemi[81].

Une critique contemporaine de la violence, adaptée à une époque où la guerre ne peut amener autre chose qu’une défaite, ne nécessite pas la retraite ; elle peut en revanche indiquer le besoin d’une intelligence révolutionnaire, comme celle des masses de femmes qui entourent la police en Biélorussie, ou bien le « mur des mamans » [Wall of Moms, NdT] protégeant la ligne du front à Portland. Cependant, ce serait une erreur de surestimer l’importance des tactiques et des plans élaborés en discutant des actions spontanées de millions de femmes et d’hommes. Le meilleur moyen de désarmer la police et les forces de sécurité passe par l’escalade (souvent violente) des manifestations. Ce ne sont pas les émeutes qui mettent en danger le déploiement continu des luttes (des commissariats brûlés peuvent mobiliser des millions de personnes, comme on l’a vu suite au meurtre de George Floyd), mais la militarisation du conflit. Toutes les formes de violence professionnalisée empêchent les non-mouvements de croître, et ce précisément parce que ces derniers agissent sous la forme d’une masse de révolutionnaires non-professionnels cherchant à dépasser les scissions au sein du camp des travailleur·ses qui sapent le potentiel émancipateur des manifestations.

En fin de compte, les non-mouvements délégitiment non seulement la police mais aussi tout ce monde dans lequel la politique se trouve réduite à la fonction policière. Ils sont capables d’affronter la police de la manière la plus efficace dès lors qu’ils destituent le système dans son entièreté. Comme on l’a vu de nombreuses fois récemment, cela peut vouloir dire que l’armée se mobilise, soulevant le risque d’une guerre civile. Ce spectre-là ne peut être dissipé qu’à travers la désertion. Tout comme les soldats doivent déserter (ce qui, traditionnellement, constitue une condition sine qua non du succès révolutionnaire), les défections parmi la police et le personnel de sécurité, comme dans le cas de la Révolution des bulldozers en Serbie en 2000, seront de plus en plus nécessaires afin de transcender l’inimitié qui renverrait les non-mouvements aux catégories, aux identités et aux rôles qu’ils ont commencé à dépasser dans leur confusion[82].

Peut-être qu’en haïssant la police, nous détestons ce que nous sommes devenu·es, et ce non au sens où nous détesterions « les policiers dans nos têtes » [the policemen in our heads, NdT], mais au sens où nous sommes devenu·es dépendant·es de cette même infrastructure austère qui, en dernière instance, est soutenue par la police. Or, l’exclusion de cette infrastructure, que Ruth Gilmore décrit comme un « abandon organisé », conduit à une mort prématurée – et pas seulement aux mains de la police[83]. Nous sommes, d’une certaine manière, tou·tes devenu·es des « bâtards ». Mais si c’est bien le cas, il est clair que définancer la police ou l’abolir ne résoudrait pas ce problème plus profond.

Le mouvement de « définancement » s’imagine que si l’argent alloué à la police et les prisons était dédié à d’autres programmes, il pourrait résoudre les problèmes sociaux sous-jacents que la police est censée gérer ou contenir. Or, c’est ignorer le fait que la police et les prisons sont déjà le programme social le moins cher, l’expression même de l’austérité ; et aideront donc peu à la redistribution des richesses[84]. « Abolir » la police, en pratique, veut souvent dire qu’on la remplace par n’importe quelle autre institution (par exemple, les médiateurs professionnels, les travailleurs sociaux ou la sécurité privée) qui exhibera probablement des pathologies similaires ou en lien avec celles de la police[85]. Pourtant, même les visions les plus radicales de l’abolition tendent à buter contre les problèmes sociaux réels que les États capitalistes assignent à la police. En mettant les victimes en position de contrôle sur la punition et la responsabilité, on pourrait reproduire le biais punitif du régime carcéral actuel[86]. Cependant, même si l’appel à une réduction des dommages et à des réparations est entièrement justifié, il doit être clair que la réalisation de celles-ci dépasserait de loin ce qu’une société capitaliste pourrait permettre (sans même parler de leur coût). En effet, cela impliquerait de reconnaître qu’une remise en état n’est pas la même chose qu’une réparation (annuler ses dettes, c’est sortir des relations sociales en rachetant ses parts) et que le capitalisme fait de nous tou·tes des bâtards (même si personne n’est que ça)[87].

Il n’est peut-être pas si étonnant que le slogan appelant à « définancer la police » ait pris de l’ampleur dans un pays qui possède non seulement des forces de l’ordre particulièrement meurtrières, mais aussi une tradition de se faire justice soi-même[88]. Le terme « d’abandon organisé » devrait nous rendre attentif·ves au fait que lorsque la politique est réduite à la police, l’absence de la police peut être tout aussi politique que sa présence. On peut trouver plusieurs exemples de ce genre de politique, de la présence d’une absence, non seulement dans l’imaginaire américain du Wild West, mais aussi dans nombre de situations de guerre (à la fois civile et non-civile) ainsi que dans certains quartiers appauvris abandonnés par l’État, tels que les favelas brésiliennes largement administrées par des bandes armées. On peut aussi trouver des exemples moins connus des États américains du Sud à l’époque des lois ségrégationnistes de Jim Crow où la police refusait souvent d’entrer dans des quartiers noirs sauf si des Blancs déclaraient avoir été les victimes de crimes commis par un·e Noir·e[89]. Plus récemment, nous en avons eu un aperçu dans des « zones libres de la police » déclarées dans certaines villes américaines, telles que le CHAZ de Seattle[90], lequel, s’il était considéré comme une nation indépendante (comme certain·es des participant·es ont pu le suggérer), aurait le taux d’homicide le plus élevé du monde[91]. Les quartiers sud de Chicago, dont le taux de meurtre a brièvement atteint les niveaux du Brésil cet été, nous donne une vision plus claire de ce à quoi pourrait ressembler le fait d’abolir la police sans abolir le capitalisme. La « police » privée de l’Université de Chicago dans le Hyde Park, un îlot de richesse dans la pauvreté des quartiers sud, est mieux financée que tous les commissariats locaux de la ville réunis. Après tout, la sécurité privée est une solution nettement plus rentable pour les riches. À quoi bon dépenser ses impôts pour financer la police au service de l’ensemble d’une ville quand tout ce dont on a réellement besoin est de protéger ses propres enclaves ?

Sous la pression des manifestant·es, en juin 2020, le conseil municipal de Minneapolis votait non seulement pour couper les fonds de leur département de police, mais de le dissoudre complètement. Même s’il a l’air de révoquer cet engagement, s’il avait suivi le modèle « abolitionniste » de Camden dans le New Jersey, cela pourrait tout simplement vouloir dire renommer le département[92]. Les milices ayant passé l’été à quadriller les rues en quête des fameux « pilleurs suprémacistes blancs » se vantaient parfois d’avoir des visions plus radicales de l’abolition[93]. Divers récits de leurs expériences témoignent de la complexité de la question de la violence telle qu’elle se présente différemment aux militant·es, petit·es épicier·es, ainsi qu’aux résident·es des quartiers fortement touchés par la délinquance. Comme le montre l’histoire des révolutions du XXe siècle, dans le brouillard d’une guerre civile, il est rarement possible de distinguer la violence politique de la violence antisociale[94]. Mais les tentatives nécessairement chaotiques des révolutionnaires de défendre les territoires libérés de l’État et du capital ne doivent pas être confondues avec des vigiles de quartier ou avec l’aile armée d’une « organisation de communauté » [community organization, NdT] protégeant la propriété privée dans une collaboration tacite ou explicite avec la police locale[95].

En partant de ces exemples-là, il est clair que les luttes elles-mêmes peuvent facilement devenir des expressions passives de l’anarchie et du désordre que les Trump de ce monde cherchent à faire monter[96]. Agamben le dit à Athènes en 2013 : « la véritable anarchie est l’anarchie du pouvoir »[97]. Nous pouvons peut-être en voir la confirmation dans un chant populaire des insurrections chiliennes : No estamos en Guerra [Nous ne sommes pas en guerre, NdT]. Ce chant était dirigé contre le président Sebastián Piñera qui déclarait dans un discours tenu en octobre 2019 que « Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant qui souhaite utiliser la violence sans limites »[98]. Dans cet exemple – un parmi d’autres – les non-mouvements du monde semblent paradoxalement représenter le parti de l’ordre alors que la police n’est rien d’autre qu’une force armée du parti de l’anarchie qui ne cesse d’exacerber les conflits déchirant notre monde.

Il serait bien évidemment insensé de prôner un principe abstrait de non-violence. L’insurrection chilienne a malheureusement coûté la vie à trente personnes depuis octobre 2019 et autour de 500 personnes ont été blessées aux yeux. Il est tout de même clair que les masses dans les rues n’aspirent ni au chaos, ni à la violence. En renommant la Plaza Baquedana à Santiago, le pivot des non-mouvements, en Plaza Dignidad, les manifestant·es chilien·nes revendiquent une dignité. On peut peut-être discerner un fil rouge (qui s’effiloche) pour lier le morne « no estamos en guerra » de 2019 au « make love not war » [Faites l’amour pas la guerre, NdT] de 1968 voire même au « la paix, le pain et la terre » de 1917. En effet, l’histoire du communisme n’est pas uniquement l’histoire de la lutte des classes, mais aussi l’histoire d’une inimitié à l’égard de l’inimitié, une révolte contre l’antagonisme au sein des classes subalternes qui opère un partage entre ami·es et ennemi·es. C’est ainsi un désir de paix.

5. Une science de l’espèce

Dans The Holding Pattern (Endnotes 3), nous avons décrit la préoccupation centrale des Printemps arabes et d’Occupy comme un problème de composition de divers fragments du prolétariat (ainsi que des classes moyennes en révolte) en une force cohérente sur les places. Rétrospectivement, il s’agissait des premiers signaux d’une vague naissante de non-mouvements. Mais ce problème de composition est plus communément compris comme le problème des politiques de l’identité qui semblent prédominer depuis le début du déclin du mouvement ouvrier[99].

Ce n’est pas beaucoup exagérer que d’affirmer que les « anti-politiques de l’identité » [anti-identity politics, NdT] sont le pire produit des politiques de l’identité. Nombre de critiques des politiques de l’identité à gauche assument qu’il n’existe qu’une seule question de l’identité autour de laquelle les vestiges du mouvement ouvrier pourrait encore se rallier, notamment le « nationalisme citoyen » qui n’était jamais trop éloigné du cœur de celui-ci[100]. Or, nous avons vu que seule la droite peut prospérer avec certitude sur ce terrain. Les politiques de l’identité ne sont pas seulement un spectre qui hante la gauche social-démocrate. Elles sont en fait devenues un terme quasi-universellement réprobateur. Car même les plus « woke » ont tendance à employer ce même terme (ou un synonyme) pour critiquer ceux qui sèment des divisions inutiles, ou bien affirment représenter des sous-groupes toujours plus minuscules des opprimé·es. C’est pourquoi nous prenons les politiques de l’identité pour une indication de quelque chose de plus large qu’un simple ensemble de limites que les non-mouvements contemporains doivent affronter. Dans la perspective plus large dans laquelle nous employons ce terme, les politiques de l’identité transforment le terrain sur lequel se déploient les luttes, et donc sur lequel ces limites doivent être affrontées.

Les mouvements sociaux classiques, qu’ils soient de gauche ou de droite, ne peuvent que naviguer sur ce terrain d’un capitalisme délabré que les non-mouvements de ce monde sont en train de remodeler, lentement pour l’instant et peut-être bientôt plus rapidement. Dans Apocalypse et révolution, Giorgio Cesarano décrit les instants annonciateurs des politiques de l’identité comme l’un « des mouvements de libération contre-révolutionnaires » qui, par leur aspect partiel, produiraient néanmoins « la conscience durement gagnée de l’enjeu réel : la libération de l’espèce de toute idéologie, le dépassement nécessaire de toute séparation, la conquête armée du point de vue de la totalité »[101]. Dans les termes de Bordiga, on pourrait dire qu’avec leurs dimensions conformistes et réformistes (sur lesquelles se fixent les litanies « anti-woke »), ces mouvements contiennent aussi des éléments distinctement anti-formistes, dans le sens où ils reconfigurent le terrain même sur lequel la contestation se joue.

Le principe organisationnel central des non-mouvements a jusque-là été leur rage et leur dégoût à l’égard des injustices ou de la corruption plus généralement, et de la police, la classe politique ou les élites en particulier. Or, vient un moment dans l’évolution de cette lutte où cette unité négative (l’unité à travers l’ennemi commun) est vécue comme insuffisante. Nous sommes réuni·es par une perception partagée de ce qui est injuste, mais limité·es par cette même relation à l’injustice, qui ne peut être transcendée qu’en articulant une vision commune de ce qui est juste ou bon. De plus, nous nous réunissons sous la bannière des enragé·es et des indigné·es, mais derrière elle, les véritables conflits d’intérêts et d’allégeance sont dissimulés – et ce sont des conflits dont on fait forcément l’expérience à un moment donné, souvent de manière violente. Ceci est vrai même lorsque la lutte apparaît non seulement comme une lutte contre un ennemi spécifique, mais aussi la lutte d’une fraction spécifique de la classe (par exemple, des Noir·es, des indigènes, des jeunes, des migrant·es) qui peut se présenter comme la plus exploitée ou la plus enragée, la partie qui se substitue à l’ensemble.

Aujourd’hui, la totalité en tant que telle n’est pas représentable, de sorte que l’une des formes des politiques de l’identité peut avoir tendance à délimiter les potentialités et les limites de n’importe quelle lutte des classes s’étendant au-delà d’un espace de travail spécifique ou d’une section particulière de la classe. En effet, ce genre de luttes ne peut se développer qu’en affrontant et en confondant les séparations identitaires et dans lesquelles la classe ouvrière s’est empêtrée. La classe est fracturée en une myriade de situations dont chacune peut être représentée partiellement mais dont aucune ne peut être projetée nettement sur une affinité politique ou un groupe d’intérêt. Aussi, les solutions au problème de coordination, solutions qui pourraient faire converger ces identités partielles pour représenter adéquatement la classe dans son ensemble, ne sont que trop rares.

Aux États-Unis par exemple, la classe semble être médiée par la « race » ; les couches les plus pauvres et les plus privées de leurs droits sont disproportionnellement d’origine africaine ou indigène, et les marqueurs visibles de ces origines sont fréquemment assimilées à cette couche. Bien sûr, le problème qui surgit de ce type d’apparence est non seulement dans les classes moyennes noires et indigènes dont l’existence met nécessairement à mal ces préceptes culturels, mais aussi dans le fait que les blanc·hes pauvres sont souvent, dans cette optique, faussement identifié·es comme des privilégié·es. Dans l’imaginaire de l’Amérique libérale, les classes ouvrières blanches sont désormais vues comme incorrigiblement racistes, comme un « panier de déplorables[102] » identifié à la base électorale honnie de Trump, tandis que les conservateurs persistent à associer ce groupe à des figures masculines de pères de famille depuis longtemps disparues – y compris les flics – dont la respectabilité est mise en concurrence avec les pathologies supposées d’un « sous-prolétariat » noir. Dans les deux cas, la classe se divise ainsi selon une ligne à la fois morale et raciale entre pauvres méritants et pauvres non méritants, mais quelle race est associée à quel côté dans cette dichotomie manichéenne dépend largement de l’obédience libérale ou conservatrice de l’observateur·ice.

Pourtant, bien que les politiques raciales des États-Unis soient un exemple extrême de la médiation de la classe par l’identité, ce n’est en aucun cas une exception américaine. Les luttes autour de l’identité sont partout venues dominer la sphère politique. Ce n’est pas que les gens sont devenus plus racistes, sexistes ou homophobes ; au contraire, ces attitudes sont en déclin alors même qu’elles sont mises en avant dans les réalignements politiques contemporains[103]. La tendance générale est à ce que des générations plus jeunes, plus libérales et progressistes, se confrontent aux fractions de la population plus conservatrices et souvent plus âgées, dont l’influence politique est bien plus importante (à cause de leur richesse et leur tendance à voter). Dans ce contexte-là, le nationalisme et le populisme deviennent plus éloquents, mais cela n’implique pas en soi un changement de direction, car toute la politique institutionnelle (à la fois de gauche et de droite) est fondamentalement une politique de l’État, du citoyen, du peuple et de la nation. Ce qui a changé, c’est que les non-mouvements de ce monde sont venus troubler ces politiques conformistes par leur élan anti-formiste.

Aujourd’hui, toute la politique tend aux politiques de l’identité non parce que les divisions identitaires se sont clarifiées ou endurcies, mais bien plus parce que celles-ci sont de plus en plus contestées et confuses. D’un côté, c’est une fonction simple d’un capitalisme contemporain en pleine stagnation où les transformations du processus de production s’ajoutent aux tendances économiques qui s’empirent pour ébranler la confiance en une stabilité dans l’emploi, la santé, la résidence et la vie familiale. De l’autre, les identités sont davantage menacées au point que leur survie même est questionnée, lorsque la nécessité de se battre contre ces conditions qui s’aggravent constamment dépasse les limites réelles d’une coopération entre des fragments de classe, et les non-mouvements débordent sur les rues, les places et les rond-points. Ces espaces sont forcément confus, car leur production nécessite une confusion active des identités disparates. Ce processus est risqué, car il implique une danse des politiques de l’identité de haute intensité, toujours en proie au danger de devenir seulement performatives, amères et même violentes.