« Coronavirus : Mise au point et bilan politique »

Nous publions, in extenso, le texte de synthèse et d’analyse très intéressant qu’ils en ont tiré par la suite.

Né en Chine, puis diffusé dans certains pays asiatiques qui l’ont immédiatement pris en charge et isolé comme en Corée du Sud ou à Taïwan 1, le coronavirus n’a pas eu le même destin en Europe et aux Etats-Unis. En Italie, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, les gouvernements, souvent issus d’une rupture politique avec les partis traditionnels mais n’ayant pas pour autant rompu avec des années de politique libérale et austéritaire en terme de santé, se sont distingués en tardant à prendre des mesures. Dans un mépris assumé de pays du Nord, aucune chancellerie occidentale n’a pris au sérieux le risque pandémique qui se répandait dans les anciens pays du Sud, qui “ont tous été touchés par le SRAS en 2003, et tous en ont tiré les conséquences”. Dans ce mélange oscillant entre condescendance des anciens centres économiques envers les nouveaux pays développés, sinophobie trumpiste et habitudes austéritaires, les dirigeant·es des pays les plus riches ont laissé le virus se répandre sans prendre des mesures sanitaires immédiates.

Ainsi, l’Europe, dont les pays mènent chacun leur propre politique (mais toujours libérale) vis-à-vis de la pandémie, est devenu le plus grand foyer de diffusion du virus, dépassant la Chine en nombre de morts malgré des moyens financiers largement supérieurs (le PIB / habitant·e de l’Union Européenne est plus de deux fois supérieur à celui de la Chine).

Avec l’afflux toujours plus massif des posts et analyses sur les réseaux sociaux, il n’est pas évident d’envisager avec lucidité les enjeux de cette conjoncture désastreuse. C’est pour cela que nous voudrions assembler sous forme de synthèse et sans exigence exhaustive les analyses éparses relatives aux causes agro-capitaliste d’un côté et austéritaire de l’autre de la crise du COVID-19, tout en proposant une conclusion politique. Distinguant nettement cause et déclencheur, la crise sanitaire actuelle apparaîtra elle-même seulement comme catalyseur d’une crise économique plus large. Ensuite, nous verrons que les conséquences directes sur la population sont inégales et exacerbent les dominations de genre et de race déjà existantes dans les rapports sociaux capitalistes, mais aussi plus largement celle envers les groupes déjà exclus, comme la population carcérale, les chômeur·ses ou les SDF. Nous tirerons enfin un bilan politique de la lutte des classes pandémique qui se construit partout dans les secteurs “essentiels” ou “non-essentiels” de l’activité économique.

1. Épidémies et mode de production capitaliste

Si les épidémies sont des phénomènes naturels qui touchent toutes les sociétés, leur nature spécifique, la rapidité de leur propagation et leur impact sont directement imputables au mode de production capitaliste. L’analyse intitulée “Contagion sociale. Guerre de classe microbiologique en Chine”, rédigée par la revue Chuang, nous fournit un bref historique de cet entrelacement: “Si les épidémies de bétail anglaises du XVIIIe siècle ont été le premier cas de peste bovine nettement capitaliste, et l’épidémie de peste bovine de l’Afrique des années 1890 le plus important des holocaustes épidémiologiques de l’impérialisme, la grippe espagnole peut alors être considérée comme le premier des fléaux du capitalisme sur le prolétariat.” Entre 1918 et 1920, la grippe espagnole tua un à deux pourcents de la population mondiale, donc entre 25 et 50 millions de personnes. Nous verrons qu’outre les secteurs spécifiques de l’industrie agro-alimentaire et forestière, c’est la structure entière du marché mondial qui entre en jeu dans l’analyse des causes épidémiologiques, qui se situe au croisement de la biologie, de l’écologie et de la critique de l’économie politique.

Industrie agro-alimentaire, forestière et marché mondial

Si nous reprenons l’exemple de la grippe espagnole, le rôle central du secteur agro-alimentaire dans la genèse d’épidémies devient nettement visible: “Bien que l’origine exacte soit encore quelque peu obscure, on suppose maintenant qu’elle provient de porcs ou de volailles domestiqués, probablement du Kansas”. Cette période marque le “point d’inflexion pour l’agriculture américaine, qui a vu l’application généralisée de méthodes de production de plus en plus mécanisées et de type industriel”. Or, pourquoi ce secteur de l’industrie s’avère-t-il particulièrement viral ?

Il y a plusieurs dynamiques agro-industrielles induites par la concurrence capitaliste qui augmentent la potentialité épidémique : d’abord, “la culture de monocultures génétiques d’animaux domestiques [qui] supprime les pare-feux immunitaires qui pourraient être disponibles pour ralentir la transmission” (1), puis la densité spatiale (2) qui augmente les taux de transmission, et enfin le haut débit industriel (3) qui fournit “un approvisionnement continuellement renouvelé de sujets sensibles, le carburant de l’évolution de la virulence”. Comme le souligne Rob Wallace cité par Chuang, le haut débit industriel se traduit biologiquement par des foyers de souches virales hyper-virulentes, puisque “les infections grippales résidentes doivent atteindre rapidement leur seuil de transmission”. La domestication capitaliste de la nature vivante produit une homogénéisation qui “diminue la réponse immunitaire”.

Le même processus est à l’œuvre dans les processus capitalistes de la déforestation. En décrivant l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest entre 2013 et 2016, puis de nouveau en 2018, Rob Wallace conclut que « la transformation de la forêt en marchandise a probablement abaissé le seuil écosystémique de la région à un point tel qu’aucune intervention d’urgence ne peut faire redescendre l’épidémie d’Ebola à un niveau suffisamment bas pour qu’elle s’éteigne d’elle-même.” Comme le remarque Chuang, c’est notamment l’industrie de l’huile de palme qui, par la déforestation et l’implantation de monocultures, détruit “les robustes redondances écologiques qui contribuent à interrompre les chaînes de transmission et [attire] littéralement les espèces de chauves-souris qui servent de réservoir naturel pour le virus ».

Ainsi, pour résumer, “la logique de base du capital permet de prendre des souches virales auparavant isolées ou inoffensives et de les placer dans des environnements hyperconcurrentiels qui favorisent les caractéristiques spécifiques à l’origine des épidémies, telles que la rapidité du cycle de vie des virus, la capacité de saut zoonotique entre les espèces porteuses et la capacité à faire évoluer rapidement de nouveaux vecteurs de transmission.” En bref, « des agents pathogènes auparavant enfermés se répandent dans le bétail local et les communautés humaines », comme le disait Rob Wallace lors d’une interview donnée à Yaak Pabst.

Or, le COVID-19 de même que le SRAS en 2003 ne sont probablement pas issus de l’élevage industriel, comme c’était d’ailleurs le cas pour le MERS en 2012, mais ils sont apparus sur les marchés de produits frais, les wet markets. Même si en l’occurrence, les méthodes de production industrielles ne sont pas directement en jeu, c’est via la subsomption formelle sous le capital que le potentiel pandémique des populations sauvages introduites dans les circuits du marché mondial et de ses populations domestiquées devient compréhensible. Il y a aujourd’hui une demande accrue des animaux sauvages pour la consommation ou pour l’usage médical. Avec la subsomption réelle et formelle, il s’agit des “deux voies principales par lesquelles le capitalisme contribue à la gestation et au déclenchement d’épidémies toujours plus meurtrières” (Chuang, se basant sur Rob Wallace). Or, ce dernier ajoute: “Ainsi, bien que la distinction entre fermes industrielles et marchés de produits frais ne soit pas sans conséquence, nous risquons de passer à côté de leurs similitudes (et de leurs relations dialectiques). […] Incriminer les petits exploitants est désormais intégré à l’arsenal de gestion des crises agroalimentaires, mais il est clair que ces maladies relèvent de systèmes de production, dans le temps, l’espace et le mode, et pas seulement d’acteurs spécifiques qu’on peut tour à tour pointer du doigt.”

Enfin, c’est la circulation des marchandises et les migrations de la force de travail sur le marché mondial qui explique le devenir pandémique des épidémies. Pour n’en donner qu’un indicateur superficiel, “les données des compagnies aériennes montrent une multiplication des vols intérieurs chinois par un facteur 10 depuis l’épidémie de SRAS (2002-2003).” La mondialisation intensifiée permet non seulement une propagation plus rapide, mais “ce processus de circulation même stimule également la mutation plus rapide du virus” (Chuang).

Mais ne regardons pas seulement du côté des conditions épidémiologiques de la genèse des virus, penchons-nous également sur la question des capacités de prise en charge sanitaires, car c’est la conjonction de ces deux facteurs qui est à l’origine de la crise pandémique aujourd’hui 2 .

2. Austérité et santé: l’achèvement d’un système de santé occidental déjà en crise

Comme nous l’avons vu plus haut, les pays développés d’Asie (Corée du Sud, Taïwan, Singapour) ont pris à bras le corps la pandémie, avec une tendance générale aux investissements importants dans les secteurs de la santé depuis 30 ans. Or, cette pandémie intervient précisément au moment où les centres économiques historiques, les pays occidentaux, vivaient une crise du secteur de la santé : depuis plusieurs décennies, ils ont massivement coupé les budgets alloués à la santé et à la recherche, réduisant drastiquement les capacités d’accueil et de soin des hôpitaux. En France, malgré les luttes des personnels hospitaliers contre les suppressions de postes et le manque de moyens, la droite comme la gauche ont ainsi supprimé depuis 20 ans 100 000 lits, 95 services d’urgence, des milliers de postes médicaux, et l’État a arrêté de prendre en charge l’approvisionnement en masques depuis 2013…

Mais même sans pandémie, l’hôpital public était déjà en pénurie de travailleur·ses et de moyens matériels, il était déjà désarmé pour absorber les soins de base. Depuis quelques années déjà, nous voyons que l’une de ses conséquences, la baisse ou la stagnation de l’espérance de vie en bonne santé dans les pays développés, est un avant-goût du malthusianisme à venir. D’un effroyable cynisme, un journaliste du Telegraph se réjouissait même que « d’un point de vue purement désintéressé de l’économie, le COVID-19 pourrait s’avérer bénéfique sur le long terme, en éliminant de façon disproportionnée des personnes âgées dépendantes ».

Les soignant·es semblent si habitué·es à travailler dans des conditions insalubres qu’iels continuent leur activité.

Ainsi, Mike Davis précise pour le cas états-unien que la grippe saisonnière de 2018 avait déjà fait déborder l’hôpital public, en raison des suppressions de postes et des fermetures d’hôpital, notamment dans les régions pauvres et rurales. En ce qui concerne le sous-financement du secteur des soins à domicile, il ajoute qu’environ 380 000 patients meurent chaque année en raison de la négligence des procédures de prévention envers les infections.

A cette crise sanitaire liée à l’austérité sans fin dans les centres économiques historiques (Europe de l’Ouest et États-Unis), s’ajoute une seconde crise sanitaire, celle de la pandémie. L’une aggrave l’autre : dans l’un des pays les plus riches du monde, les médecins et infirmières manquent de matériels de base et traitent des patients infectés sans masques de protection adéquats. Dans cette situation de pénurie de masques relevant d’infrastructures de pays sous-développés, la plupart des personnels hospitaliers doivent déjà être infectés, et alors que la quarantaine n’est décrétée que depuis une semaine, plusieurs soignants sont déjà décédés.

Dans la vieille Europe proche de la récession, l’organisation capitaliste de la gestion de la catastrophe apparaît en premier lieu comme une gestion de classe, qui cherche à maintenir le travail pour compenser la crise économique et financière.

3. Le COVID-19 comme catalyseur d’une économie déjà en crise

Dans une série d’articles tous plus éclairants les uns que les autres (ici, ici et là), l’économiste marxiste Michael Roberts s’intéresse à l’effondrement des marchés financiers. La classe dominante pourra-t-elle faire porter le chapeau de la crise au coronavirus seul ? Parlera-t-elle, comme elle le fit à la suite de la Grande Récession de 2008-2009, de « crise exogène » ? Peut-on parler d’un « coup de tonnerre », d’une surprise, comme si rien ne pouvait prédire un énième krach boursier à l’heure de la soit-disant mondialisation heureuse, à l’heure de la « croissance harmonieuse » ? Cette interrogation se transforme en réponse, une réponse absolument négative. Non, la crise économique actuelle, que prolétaires et sans-réserves porteront seuls, n’est en aucun cas un « choc » : elle était attendue.

Michael Roberts rappelle que le Coronavirus ne pouvait pas être une « inconnue » dans l’équation économique bourgeoise. En 2018, lors d’un congrès de l’OMS à Genève, « un groupe d’experts […] a inventé l’expression maladie X ». Il prédisait qu’un agent pathogène d’origine animale produirait une nouvelle pandémie, qu’un tel agent mettrait du temps à être reconnu, que son taux de mortalité serait bien plus important que celui d’une grippe saisonnière. En bref, qu’une nouvelle maladie « ébranlerait les marchés financiers ». Cette prédiction n’avait d’ailleurs rien d’exceptionnel : la peste noire s’est développée en Europe avec le développement du commerce au XIVe siècle.

La crise sanitaire liée à l’expansion du coronavirus s’accompagne donc aujourd’hui de prémices d’une crise économique, crises qui sont entremêlées mais irréductibles l’une à l’autre. Dans une émission du 15 mars, le marxiste américain Robert Brenner propose une lecture du COVID-19 comme “catalyseur” d’une crise économique latente, dont les fondements sont à chercher ailleurs et dont l’expression épiphénoménale se trouve dans le krach boursier. L’auteur de “Boom and Bubble. Economics of Global Turbulence” fournit une brève synthèse de sa théorie du “long déclin” (long downturn) des centres développés du capitalisme qui aurait maintenant duré près de quatre décennies depuis la crise du milieu des années 70, dépassant ainsi la durée du boom économique d’après-guerre (les fameuses « Trente glorieuses »).

Pour Brenner, ce ralentissement s’exprime dans l’ensemble des indicateurs économiques: la croissance du PIB, les investissements matériels (plant and equipment), la productivité du travail, la croissance de l’emploi, les salaires réels, etc. Ainsi, entre la grande récession de 2009 et 2020, la performance de l’économie en termes de croissance économique et de croissance des investissements fut la plus faible depuis la crise des années 70.

La crise du COVID-19 va exacerber les difficultés liées à l’emploi avec l’arrêt durable de nombreux secteurs économiques comme le tourisme, la gastronomie ou de manière générale toute la production jugée “non-essentielle” – question hautement politique, nous y viendrons-, notamment pour les travailleur·ses indépendant·es ou informel·les qui ne profitent ni du droit de retrait assurant la continuité du paiement, ni du chômage partiel. Or, la crise de l’emploi est structurelle au capital et s’est approfondie avec son mode de régulation néolibéral depuis la fin du compromis fordiste. Ainsi, d’un point de vue structurel, ni la crise sanitaire actuelle ni les processus d’automation, comme le nous suggèrent certains discours libéraux ou de gauche (comme Andrew Yang aux États-Unis), ne sont à l’origine des faibles taux d’emploi : ces taux faibles ont pour origine une baisse généralisée de la demande du travail par le capital, qui fait gonfler le rang des surnuméraires. Ainsi, même si les taux de chômage qui ne comptabilisent que la force de travail en recherche active d’emploi peuvent baisser, le taux d’activité décline.

Brenner compare donc la situation actuelle à celle de la grande récession de 2008/2009. L’auteur résume une situation paradoxale, où la pulsation cardiaque du capitalisme – l’accumulation du capital – tourne au ralenti. Les deux dynamiques essentielles de l’accumulation du capital, d’un côté l’investissement matériel en moyens de production et de l’autre l’emploi de la force de travail, sont toutes les deux très faibles. Ce ralentissement de l’accumulation est lié aux surcapacités productives du capital à l’échelle mondiale. Ainsi, la grande récession de 2008 a radicalement affaibli la demande états-unienne des produits en provenance de Chine, ce qui y a provoqué une surcapacité structurelle malgré le boom chinois précédant la crise. La faiblesse de l’économie mondiale et la stagnation de l’accumulation a également produit des effets dans la sphère financière : les profits du capital financier liés aux taux d’intérêt sont mis en péril, puisque le faible investissement du capital réduit la demande de prêts financiers, ce qui augmente l’offre de prêts et fait donc baisser les taux d’intérêts. Ainsi, 30% des prêts à l’échelle mondiale sont aujourd’hui en dessous du taux zéro d’intérêt.

Contrairement aux économistes bourgeois qui fantasment sur une crise ex nihilo purement exogène, tel un “cygne noir”, il faut souligner que la crise du capital existe toujours comme pure virtualité, “possibilité formelle” chez Marx, et que les signes annonciateurs d’une crise manifeste sont nombreux depuis la crise non résolue de 2008. C’est dans ce contexte très vulnérable de l’économie mondiale que le COVID-19 peut jouer le rôle de catalyseur qui fait déborder le vase.

Bref, la bourgeoisie ferme les yeux comme pour se rassurer, alors que nous connaissons bien les conséquences à venir d’une telle crise : augmentation du taux d’exploitation, nouvelles mesures d’austérité, renforcement de la répression d’État, développement de la concentration des capitaux dans l’agriculture, contre les petits exploitants agraires. Elle parle aujourd’hui comme elle parlait à la suite du lundi noir de 1987, ou quelques semaines avant le krach boursier de 2008. Elle, c’est par exemple Trump : « notre avenir reste brillant ». Pourtant, la comparaison n’est pas tenable. Michael Roberts le rappelle : « Le commerce et les investissements mondiaux ont diminué, et non pas augmenté. Les prix du pétrole se sont effondrés, et n’ont pas augmenté. Et l’impact économique du COVID-19 se retrouve d’abord dans la chaîne d’approvisionnement, et non dans des marchés financiers instables ». C’est la logistique du capital qui est directement atteinte, et ce parce que la crise de 2008 n’a pas été refermée, parce que la rentabilité du capital n’est pas repartie à la hausse. Le malaise est plus profond.

4. État capitaliste et gestion de crise

La contre-insurrection (Chuang) apparaît maintenant comme la seule sortie de crise possible : appel à la « responsabilité individuelle », à « ne pas surcharger les hôpitaux », à des « actes de citoyenneté ». Pourquoi une contre-insurrection ? C’est la survie du capitalisme qui est en jeu. Comme l’affirme Roberts, « la meilleure politique de santé publique plonge l’économie dans un arrêt brutal. Le choc de l’offre ». La bourgeoisie ne peut pas, si elle veut survivre, écraser l’offre de force de travail. Elle doit maintenir l’accumulation de son taux de profit coûte que coûte : télé-travail, refus de caractériser l’infection au coronavirus, pour les travailleurs de la santé, en accident du travail. Et tant pis pour celles et ceux qui ne peuvent pas travailler depuis chez eux. Leur santé passe après la santé de l’économie. Malgré tout, la crise actuelle est sans commune mesure, elle se surajoute à la récession économique débutée en 2008-2009, et à la crise de l’Euro qui la prolonge en 2010.

Aux États-Unis, la quantité de travailleur·ses habituellement actif·ves a été réduite, ces derniers jours, de moitié. Pour l’économie, c’est pire qu’une suppression périodique et conjoncturelle d’emplois. L’ONU a parié qu’il y aurait une perte, à moyen terme, de 2 000 milliards de dollars pour l’économie mondiale. Les rachats de dette publique et privé ne sont bien sûr pas suffisants, et les capitalistes épongeront leurs pertes en nous remettant plus durement au travail.

Une catastrophe sanitaire à venir était un secret de polichinelle dans les milieux hospitaliers

En France, avec la grève des urgentistes lors de l’été 2019 et la lutte des soignant·es de décembre 2019 à février 2020 pour dénoncer les sous-effectifs dans les services, le manque de lits et les économies, il était de notoriété publique que les hôpitaux étaient au bord de l’implosion, avec une multiplication des burn-out de soignants. Malgré cette conjoncture de superposition des risques de crise, le gouvernement français a joué la carte de l’apaisement lorsque le coronavirus a commencé à se diffuser sur le territoire européen. Les ministres, en campagne électorale, ont rassuré la population en multipliant les fausses informations. Début mars, on a eu le droit à des plateaux TV où Agnès Buzyn, la ministre de la santé qui a démissionné quinze jours plus tôt pour se présenter aux municipales, assurait qu’elle avait tout préparé quant au risque pandémique et attestait que l’État disposait du personnel et masques nécessaires.

Quelques jours plus tard, le 7 mars, c’est au tour du président de se montrer rassurant, en allant au théâtre avec sa femme afin d’inciter les Français à continuer de sortir malgré l’épidémie de coronavirus : « La vie continue. Il n’y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie » déclare t-il. Il renchérit le 11 mars, répétant aux français qu’il ne faut pas « renoncer aux terrasses, salles de concert, fêtes… ».

Suite à cette campagne de désinformation criminelle durant la campagne électorale, le gouvernement a fini par changer de musique et a adopté une stratégie individualisant la pandémie, où une collection de petits gestes comme se laver les mains et éternuer dans son coude était censée ralentir la propagation du virus. Comme si des gestes barrières impossibles à pratiquer au travail et dans les transports en communs, parfois même chez soi, sans masques, étaient plus efficaces qu’une prise en charge collective menée à l’aide de dépistages de l’ensemble de la population, du renforcement des structures d’accueil et des budgets consacrés à la santé, une distribution massive de masques, et une désinfection systématique des lieux recevant du public comme en Corée du Sud.

Tandis que le gouvernement Macron accumulait réformes sur réformes, souvent appliquées immédiatement sans aucune préparation des concernés (Parcoursup, réforme scolaires, ect), l’État s’est tout d’un coup ralenti face au risque sanitaire. Il s’est déchargé des habitudes de traitement collectif des pandémies d’avant l’austérité, et après avoir enjoint la population à « sortir au théâtre », le gouvernement a fait volte-face sans transition en annonçant des mesures de confinement. Cette restriction de la mobilité a bouleversé et exacerbé à un niveau inédit les rapports de classe, de genre et de race existants.

5. La lutte des classes pandémique

Réflexes de classe individualistes

Dans la continuité de la politique individualiste mise en place par le gouvernement, les classes moyennes et bourgeoises sont allées se réfugier dans leurs résidences secondaires ou leurs maisons familiales (environ 1 parisien sur 5 a quitté son domicile principal). Cette fuite choisie a été un réflexe de classe : le repli individuel, l’isolement vécu comme un choix 3 , accroissant le nombre d’appartements vides dans les grandes villes, tandis qu’une partie du prolétariat reste confinée dans des logements trop petits ou insalubres. Le paroxysme de cet accroissement des inégalités sanitaires par le capital foncier a été l’esthétisation du luxe de l’isolement via le patrimoine bourgeois dans la publication du « journal du confinement » de Leila Slimani. Ce type de récit est d’autant plus déplacé au regard des 95% de ménages français ne disposant pas de résidence secondaire.

Alors que la Norvège a interdit le déplacement vers les résidences secondaires, en France il y a eu un accord tacite à la libre circulation de la bourgeoisie, qui en pleine période de quarantaine a massivement fait sécession sans risque de verbalisation aucune. Le gouvernement ferme les yeux quant à la diffusion du virus par le déménagement des classes moyennes et aisées parisiennes dans des zones très isolées et peu denses jusqu’alors peu touchées par la pandémie » 4 . Quelques jours plus tard, les prolétaires racisé·es qui sortent dans les rues où iels habitent sont verbalisé·es par des amendes. Les chiffres officiels des verbalisations montrent en effet qu’à son habitude, la police a privilégié la verbalisation en zone populaire, avec une amende sur dix dans le département le plus pauvre de la métropole, le 93 » 5 .

L’absence de prise en charge collective de la pandémie par l’État, et son traitement de classe par la restriction de circulation, s’est soldée dans un premier temps par un accroissement des inégalités sanitaires à travers le capital foncier, certains vivant un épisode quasi-carcéral, tandis que d’autres sont en vacances. Dans un second temps, la stratégie individualiste s’est soldée par le renforcement du harcèlement policier dans les quartiers populaires, en plus de la mise en danger immédiate des populations car les policiers sont nombreux à être eux-mêmes infectés et donc contagieux.

Les rapports de genre face à la pandémie

Les travailleur·ses les plus exposé·es au coronavirus sont principalement les femmes, dont la santé est déjà dégradée par le travail, et dont le travail est le plus souvent déqualifié à cause des petits salaires et de la faible reconnaissance. Ce sont elles qui travaillent en sous-effectif et sans protection efficace dans ces foyers à COVID-19 que sont devenus les hôpitaux, les supermarchés, pharmacies, ou encore les Ehpads. Pendant que les anciens ministres comme Michel Barnier ont le droit à un test de dépistage et des protections, ce n’est pas le cas des infirmières, aide soignantes, femme de ménage des hôpitaux qui sont toutes assurées d’attraper le virus dès les premiers jours de travail. Les secteurs qui ont pratiqué le droit de retrait sont massivement des secteurs masculins, or dans la crise du care actuelle l’organisation genrée du travail sacrifie une partie de la force de travail féminine.

Si la réponse individualiste face au COVID-19 renforce ainsi les structures sociales patriarcales du travail formel, c’est aussi le cas du du travail informel, en premier lieu les tâches domestiques. Celles-ci ont été décuplées avec le renvoi des enfants dans leur famille, ce qui accroît la charge du travail domestique qui pèse déjà sur les femmes. Dans les logements surpeuplés dont on ne peut plus sortir, cette charge domestique n’augmente pas seulement quantitativement mais se dégrade encore qualitativement. L’incurie sanitaire contraint également celles qui ont des proches malades de devoir en assurer la charge. Rappelons qu’en temps normal, les femmes accomplissent chaque jour presque 1h30 de travail domestique de plus que les hommes.

Dans ce même contexte, le confinement anxiogène fait augmenter mécaniquement les tensions et violences conjugales, comme cela a été le cas en Chine il y a un mois. Une augmentation « mécanique » certes, car le confinement dans l’espace domestique les rend davantage probables, mais il faut rappeler à nouveau l’incurie du gouvernement et des ses numéros d’urgence qui ne répondent pas, les flics qui refusent les plaintes et la justice qui ferme les yeux.

En France, les seules mesures de protection contre les violences conjugales durant la pandémie sont les groupes d’entraide et de solidarité sur Facebook, le numéro d’urgence spécifique mis en place par l’État ne fonctionne plus.

Celles et ceux qui vont au charbon actuellement, c’est ceux qui « ne sont rien », ceux pour qui “il n’y a pas d’argent magique”. C’est en partie la France des travailleuses du care sous-payées, des ouvriers de la logistique qui ont manifesté l’année dernière dans la violence tous les samedis, et qui n’ont pas hésité à saccager la “plus belle avenue du monde” pour se faire entendre des patrons et du gouvernement, pour réclamer des hausses de salaires, des hôpitaux en zones périphériques, le rétablissement de l’ISF et la fin du CICE. Ceux qui ont saccagé des péages Vinci et attaqué les résidences des députés En Marche n’en pouvaient déjà plus de “n’être rien”.

où la direction a annoncé des coupes budgétaires, le 6 avril 2019.

« Nous nous battons pour sauver le système de santé car si on ne le fait pas, dans six mois, il n’y aura plus de sécurité sociale, plus d’hôpitaux publics, plus aucune assistance aux blessés, il est urgent de se lever là », affirme Jérôme au Télégramme il y quasiment un an.

Le Sud global

Avec des nouveaux cas à Lagos, Kigali, Addis Ababa et Kinshaha, le virus est également en train de se diffuser dans le Sud global, où il pourrait s’avérer particulièrement mortel, notamment pour les prolétaires habitant les logements informels des bidonvilles des nouvelles mega- et hypercities. L’existence de services publics et d’un système de santé public n’y est pas en crise en raison de l’austérité, ils n’y ont tout simplement jamais existé. Pour les prolétaires du Sud, le compromis fordiste est une fiction du Nord. Rappelons que pendant la grippe espagnole, 60% de la mortalité correspondant à. environ 20 millions de personnes est survenue dans le Sud global, à Punjab, Bombay, et dans d’autres parties de l’ouest de l’Inde. En raison d’une sécheresse importante et de l’exportation massive de la production agricole vers l’Angleterre, de nombreuses victimes sont mortes d’un mélange d’infection et de malnutrition. Et non, le virus ne meurt pas avec les hautes températures estivales – Tom Hanks s’est infecté en Australie, qui est toujours en saison d’été.

Grèves et émeutes dans le moment pandémique

En France, alors que le démantèlement des bases syndicales et des CHSCT a largement érodé les capacités des salarié·es à anticiper les risques sanitaires, c’est aussi la force des luttes qui a tiré la sonnette d’alarme dans le monde du travail. Dans les zones non-identifiées comme des lieux contaminés, certains secteurs combatifs, dynamisés par le récent mouvement des retraites, ont été les premiers à mettre en place des mesures de sécurité collectives. C’est le cas entre autres des employé·es du musée du Louvre qui ont refusé le travail dès le 1er mars, et des chauffeurs de bus suivant l’exemple de leurs collègues italiens.

Peu après, les annonces en faveur du télétravail et du chômage partiel le 12 mars ont généralisé à l’ensemble du territoire les mesures de protection pour les cadres et certain·es employé·es, mais plus rarement pour les ouvrier·es. En se rendant sur leur lieu de travail le 16 mars et en découvrant que les cadres étaient en télétravail tandis qu’ils devaient continuer à travailler sans protection et dans la promiscuité, beaucoup d’entre eux ont compris qu’ils étaient exclus de la prétendue quarantaine collective. De multiples débrayages et refus du travail ont éclaté, principalement dans les secteurs de la distribution (Amazon, La Poste) et de l’industrie, mais aussi des services (Nettoyage, AED, centre d’appels).

Le 18 mars, le président du MEDEF déclarait en panique : « de nombreux salariés ont demandé à ce que leurs employeurs prennent des mesures d’activité partielle sans quoi ils exerceraient un droit de retrait« , a-t-il ajouté, se disant « très préoccupé » par la situation. « Cela met à l’arrêt la plupart des secteurs d’activité, dont ceux dont l’activité n’a pas été suspendue par les récentes mesures », a affirmé le responsable du patronat. « Les entreprises ne sont plus en mesure de poursuivre leurs activités sous la pression des salariés ».

De manière non-exhaustive, de nombreux refus du travail ont éclaté en France ces derniers jours :

- 16/03 : Les AED de l’éducation nationale, personnel de ménage (ONET) à l’hôpital de Nantes, Renault

- 17/03 : General Electrics, Amazon, Valéo, Hutchinson (45), La Poste, le sous-traitant aéronautique AHG, les chantiers de l’Atlantique, Renault Trucks, Almstom Belfort

- 18/03 : Saverglass, ID Logistics

- 19/03 : Les centres d’appels

- 20/03 : Les livreurs sous-traitant de carrefour

- 21/03 : Les centrales nucléaires

Ces révoltes sur les lieux de travail furent accompagnés d’émeutes dans les prisons, où la surpopulation fait craindre une contamination massive.

A l’international, des émeutes ébranlent également les prisons de l’Italie, de la France, du Brésil et du Liban ainsi que les centres de rétention en Espagne et en Allemagne. Des grèves sauvages dans l’industrie automobile ont vu le jour en Espagne, en Italie et au Canada. Les branches françaises, espagnoles et américaines d’Amazon ont aussi été touchées par des grèves. Aux États-Unis, il y eut également des grèves de loyer et des tentatives d’occupation de logements.

Dans l’urgence, une partie du mouvement ouvrier français s’est réveillée en colère, et a agi de manière collective lorsque c’était possible, ou individuelle par l’absentéisme et l’exercice du droit de retrait personnel. Dans certains centres d’appels, on compte jusqu’à 70 % d’absentéisme et, chez Amazon, alors que l’entreprise s’apprête à embaucher 100 000 nouveaux employé·es aux USA en raison de la demande croissante dans le secteur de la vente en ligne, le refus du travail atteint 50% des salarié·es. Malgré les défaites successives des mouvements sociaux, même si le mouvement des Gilets-Jaunes a pu redonner de la vigueur à la lutte des classes en France, c’est un reliquat du mouvement ouvrier datant de 1982, le droit de retrait, qui a pu épargner à des dizaines de milliers de salarié-es d’être exposé-es à la morbidité du travail sans perdre de salaire.

Toutefois, à l’international, nous voyons aussi les tendances co-gestionnaires de la bureaucratie syndicale qui agit de façon contre-révolutionnaire au sein de l’union sacrée de « l’intérêt national” : dans le Minnesota, aux USA, le gouverneur a suspendu le droit de grève avec l’accord des syndicats ; en Allemagne, le syndicat IG Metall n’a pas soutenu les ouvriers chez un sous-traitant de VW qui étaient licenciés parce qu’ils refusaient de travailler gratuitement cinq heures de plus par semaine ; et au Royaume-Uni, le syndicat des postiers CWU a proposé de suspendre les grèves en raison de la crise.

Abasourdi par la multiplication des droits de retrait et l’arrêt technique d’entreprises, le gouvernement, qui ne souhaite qu’une quarantaine partielle, destinée aux cadres, reprend l’offensive contre les droits des travailleur·ses les jours suivants. Le 19 mars, La ministre du travail Muriel Pénicaud a menacé un syndicat patronal de couper le chômage partiel aux travailleurs du BTP si les patrons ne relançaient pas les chantiers. Le même jour, la direction général du travail (rattachée au ministère éponyme) annonce par courrier qu’il engagera des poursuites pénales contre la section CGT des inspecteurs du travail si ceux-ci ne retirent pas les lettres-types pour faire valoir son droit de retrait qui ont été diffusées par le syndicat. Le 20 mars, des flics interviennent dans les locaux de la poste à Croissy pour empêcher le droit de retrait des postier·es.

Si, comme le notait Marx il y a 150 ans dans Le Capital, le travail est pour nous une activité humaine concrète, un moment de notre vie, pour l’employeur et les chefs, le travail est un élément de la production comme n’importe quel autre (matière première, machine, etc.) : il s’agit donc d’accroître son rendement et d’en diminuer son coût. Le discours capitaliste nie jusqu’à l’humanité biologique des travailleur·ses pour n’en retenir que le travail détaché de la personne. « Nous sommes traité·es comme de la chair à canon !«

Ainsi, il ne paraît pas absurde à un être aussi insipide que Gérald Darmanin d’affirmer à une heure de grande audience à la fois que deux humains risquent de se contaminer en se croisant au parc et qu’ils doivent donc renoncer aux sorties, et que les prolétaires ne seraient pas confronté·es au même risque sur leur lieu de travail. Cessons-nous donc d’être des organismes vivants lorsque nous passons la porte de l’entreprise ? La médiocrité morale et l’indigence intellectuelle de Darmanin ne doivent pas nous empêcher de voir qu’il s’agit d’une expression typique de l’idéologie capitaliste. Ce n’est que par nos luttes que nous rappelons à la bourgeoisie que la production est accomplie par des personnes humaines et non par des objets. Et que nous réclamons à ce titre de ne pas être contaminé·es.

6. La catastrophe : que produire ?

Toutes celles, tous ceux, qui dans le cours des luttes récentes se sont attaché·es à construire l’autonomie d’action de la classe des opprimé·es face à l’État capitaliste sont confronté·es à un défi de taille face à la désorganisation de l’économie et face à la menace sanitaire. Loin de nier la catastrophe, nous affirmons que la bourgeoisie occidentale est incapable de gérer cette crise dans l’intérêt de la reproduction de l’ensemble de la société. Nous ne ferons pas pour autant l’éloge de l’autoritarisme du capitalisme d’État chinois (bien que sans conteste plus efficace face à la propagation du virus) ni des mensonges du régime réactionnaire de Poutine et ses alliés qui enregistrent simplement une hausse de la mortalité pour cause de…pneumonie !

Bien sûr, nous décevrons ceux qui cherchent encore des programmes électoraux face à la crise puisque nous n’apportons pas de réponses toutes faites aux questions que nous posons et auxquelles nous estimons que seul le mouvement réel du prolétariat, autonome et émancipateur, peut répondre – dans et contre la catastrophe présente et à venir.

Que produire?

C’est une question centrale. Elle revient presque à dire « quelle société voulons-nous ? » puisqu’il s’agit de la production matérielle de la société. C’est la catastrophe présente qui nous impose cette question. Qu’est-ce qu’il est important de produire ? De quoi avons-nous besoin ? Le gouvernement et le patronat apportent leur réponse. Une réponse guidée par la nécessité de ne pas arrêter l’accumulation de capital, peu importe le nombre de travailleur·ses qui y laisseront leur vie. Les cliniques privées, loin d’être réquisitionnées pour la santé publique, continuent leur activité tournée vers la maximisation du profit. En l’absence de commandes publiques, la production de machines respiratoires reste extrêmement faible pour la période.

La CGT exige dans un communiqué récent que seules les activités indispensables soient maintenues afin de préserver la santé des salarié·es et de leurs proches, sans préciser lesquelles. C’est un enjeu de notre capacité d’action autonome de classe de décider ce que nous estimons nécessaire de produire et ce que nous estimons non nécessaire. Les luttes pour la fermeture de la production inutile posent les bases. C’est le cas de l’automobile, industrie par ailleurs largement sujette à la surproduction, les ouvriers de Fiat en Italie et de PSA en France ayant réussi à faire fermer leurs usines. Arracher au patronat et à la logique du capital la question des besoins de la société est un acte d’autonomie.

Comment produire ?

La question est traditionnellement posée abstraitement chez les alternativistes écologistes ou autres. Elle est aussi posée par la gauche et les syndicats dans le cadre des compromis de classes dans les entreprises (à travers les accords et instances représentatives) et au niveau des branches d’activité avec les conventions collectives et le droit du travail négocié. Ces garanties qui pouvaient assurer une relative cogestion de l’organisation technique du travail sont presque toutes détruites. Aujourd’hui, la question se pose dans le cours de la catastrophe, avec les problèmes de la sécurité. L’urgence des luttes, des droits de retraits, des débrayages, et des grèves, c’est de se protéger urgemment face à l’épidémie. Mais ce despotisme ignoble, fait de mises en danger, parfois de morts, presque toujours d’humiliations et de harcèlements, devient insupportable. Dans le cœur de la crise économique qui durera plus longtemps que l’épidémie, c’est l’organisation du travail et donc le renforcement ou le renversement de la bourgeoisie qui sera en jeu. Dès maintenant, le texte de loi sur « l’État d’urgence sanitaire » prévoit, outre le renforcement des pouvoirs de l’exécutif, le renforcement de la domination bourgeoise dans les entreprises, avec des dérogations au droit social permises pour les employeurs (dérogations au 35 heures, obligation de poser ses congés en confinement, etc.).

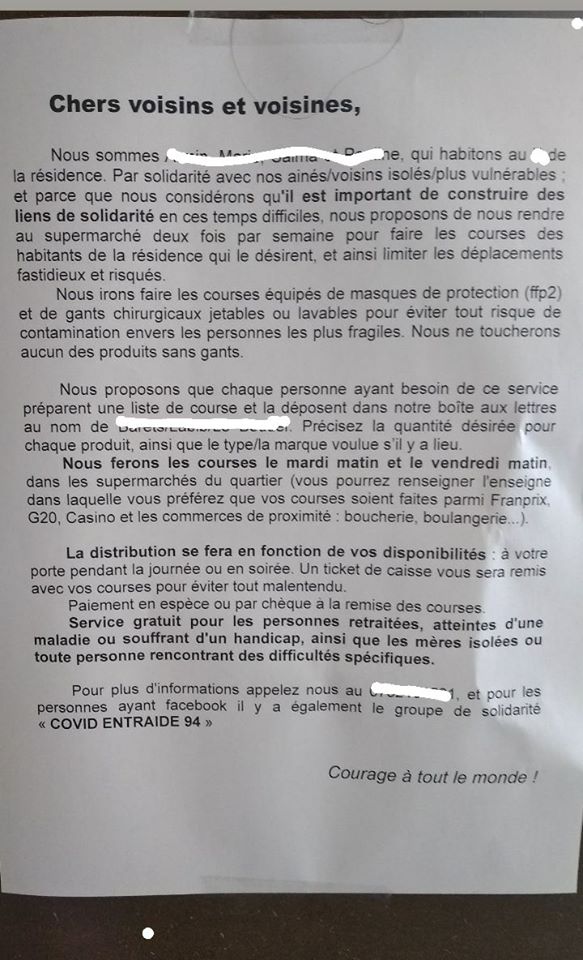

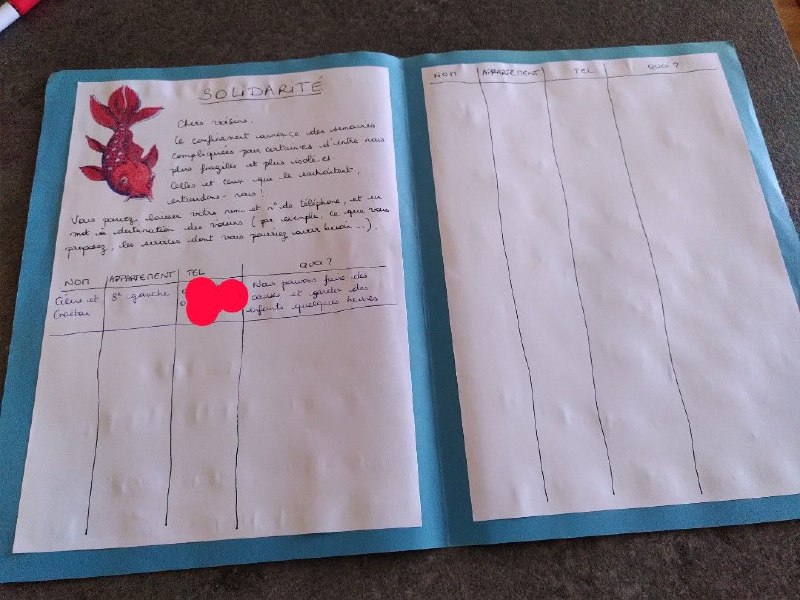

Les initiatives de solidarités se multiplient sur les réseaux sociaux et à l’échelle des quartiers et immeubles. On s’organise pour fournir informations fiables, matériel, entraide aux personnes isolées ou sans domicile…

L’heure est non seulement aux luttes dans la production et parfois contre la production, mais aussi contre l’individualisme comme mode de gestion. On sait que l’individualisme dont les libéraux font l’apologie est en fait vécu comme une romance à la Slimani uniquement par ceux qui en ont les moyens. Pour les autres, les prolétaires, les minorités des quartiers populaires et a fortiori pour les femmes de toutes ces catégories, l’individualisme est une arme de destruction des solidarités collectives mise en œuvre par le pouvoir capitaliste. A l’inverse, les solidarités du quotidien pour lesquelles il faut que nous nous organisions et qui sont à inventer dans le cours même de la catastrophe renforcent et participent de la construction d’une résistance commune. Cette résistance ne pose qu’une alternative : Communisme ou Barbarie.

1. La Corée du Sud, qui compte 51 millions d’habitants, affiche un ratio de 14 lits pour 1 000 habitants, un chiffre qui n’a cessé d’augmenter puisqu’il a été multiplié par sept en 30 ans. Les Coréens ont donc 2,3 fois plus de lits d’hôpital par habitant que les Français. Concernant les lits « soins aigus » elle dispose de 7,14 lits pour 1 000 habitants quand la France en possède 3,09 / 1 000 habitants. ↑

2. synthèse sur le rapport entre production industrielle et épidémie ; pour aller plus loin; ou encore ↑

3 Dans une société où la sociabilité est médiée par le statut social et l’accès à un budget dédié au divertissement, le choix de l’isolement est sociologiquement un phénomène de classe. Les plus diplômé·es et les plus aisé·es ont accès à un isolement choisi et confortable, tandis qu’un plus grande partie du prolétariat le subit avec violence : « 18 % des ouvriers se sentent souvent seuls, soit trois fois plus que pour les cadres supérieurs ». En France, la classe sociale est le principal facteur discriminant qui explique l’isolement, devant l’âge !

En outre, le confinement des classes supérieures dans des maisons de campagnes contraste avec les logements des classes populaires souvent surpeuplés (moins d’une chambre par couple ou par célibataire et plus de deux enfants du même sexe dans un logement). Ce sont les statistiques officielles qui notent que « près d’un tiers des plus pauvres, 26 % des ménages immigrés, 17 % des ouvriers et 15 % des employés vivent dans des logements trop petits en France »

Et c’est visiblement elles et eux que la police a choisi de cibler lorsqu’iels sortent pour prendre l’air. Ceux qui dans la gauche adoptent un discours semi-humoristique et clairement individualiste sur le fait que l’on profitera du confinement pour faire des pompes et lire l’intégrale de Marx et Lénine trahissent le fait qu’ils font partie de ceux qui n’ont pas ou peu de charges domestique à assumer, de travail salarié à accomplir et qui disposent d’un logement convenable. Bref, un humour qui fera sans doute rire bien jaune celles et ceux qui connaissent la précarité. .↑

4. Cette situation de fuite des personnes aisées résidant en zone dense est particulièrement dangereuse car ces villages accueillant les parisiens par défaut sont les zones peu denses et parfois assez isolées où l’État a massivement fermé les d’infrastructures de santé durant les deux dernières décennies, ce qui met gravement en danger les populations locales.↑

5 Bien qu’elle ne représente que 2,5 % de la population française, la Seine-Saint-Denis a focalisé 10% des amendes sur le territoire. Données du 19 mars .↑

La source du texte: : « Coronavirus: mise au point et bilan politique »

traduit en allemand

https://solidarischgegencorona.wordpress.com/2020/04/25/coronavirus-einordnung-und-politische-bilanz/