« La France à la croisée des chemins ? Considérations intempestives sur la réforme des retraites »

La traduction du texte d’Il Lato Cattivo du 19 mars dernier sur le mouvement contre la réforme des retraites a été faite par les animateurs du site Tous Dehors

Introduction de « Tous Dehors »

Cela fait maintenant quatre mois que la France est traversée par le mouvement contre la réforme Macron des retraites. Pris par le temps resserré de la mobilisation, nous avions jusqu’ici privilégié la publication de textes d’intervention et d’éditos. Avec la traduction de ce long texte du groupe italien Il Lato Cattivo, nous espérons vous offrir des éléments pour une analyse plus poussée des causes structurelles qui irriguent la question sociale en France. Quelles sont les particularités du capitalisme français en comparaison de ses voisins européens ? De quelle histoire économique et politique héritent celles et ceux qui se soulèvent aujourd’hui contre le gouvernement Macron ? Autant de questions auxquelles cet article tente de répondre.

« La France à la croisée des chemins ?

Considérations intempestives sur la réforme des retraites »

Dans ce texte nous chercherons à répondre à la question «Où va la France ?» en nous référant tout particulièrement au projet de réforme du système de retraite (adopté jeudi 16 mars par le recours au 49.3) et au mouvement social qui s’y oppose. Il nous importe surtout de dire ce que les analyses courantes émanant directement du mouvement et de ses soutiens ne disent pas, en essayant de présenter un panorama plus large. C’est pourquoi, avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous semble opportun d’apporter quelques éléments de contexte, généralement peu connus et peu discutés, qui permettent à notre avis de mieux évaluer la signification et les enjeux du conflit, lesquels vont bien au-delà de la stricte question de l’âge de départ à la retraite.

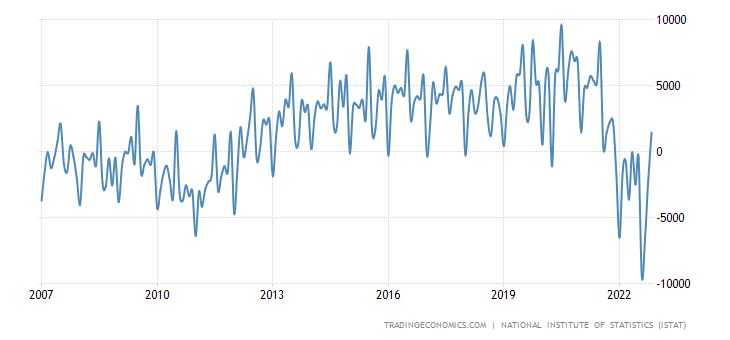

Depuis la grande crise économique et financière de 2008, puis ses prolongements européens entre 2010-2012, on suppose souvent que la réponse capitaliste dans les aires centrales de l’accumulation capitaliste a été à peu près la même partout. S’en tenir à ce niveau de généralité ne conduit, au mieux, qu’à énoncer des demi-vérités et des lieux communs. Premièrement, une telle considération ne peut éventuellement s’appliquer qu’à la politique économique pratiquée au niveau étatique dans la zone euro, surtout au lendemain de la crise dite des dettes souveraines (l’austérité, etc.), et avec une importante gradation selon les pays. Deuxièmement, on ne peut pas minimiser l’importance des discontinuités introduites sur ce plan par la politique monétaire européenne d’assouplissement quantitatif [quantitative easing, ndt] dans ses épisodes principaux (de la présidence Draghi à la BCE jusqu’au Covid), qui, sans avoir supprimé la contrainte à l’austérité, l’a indéniablement allégée. Par ailleurs, et plus fondamentalement, les économies des principaux pays de la zone euro – Allemagne, France et Italie – ont toutes réagi de manière très différente à la crise, ce qui tient autant à des différences profondes entre leurs tissus productifs qu’aux architectures institutionnelles et aux «us et coutumes» des agents économiques. Pour un certain nombre de raisons qui ne seront qu’évoquées ici, et qui tiennent à la structure hyperindustrialisée de son économie, aux avantages découlant du système monétaire à taux de change fixes entre les États-membres qui caractérise la zone euro, à un développement plus modeste et proportionné qu’ailleurs de l’enseignement supérieur au profit d’un système plus solide d’enseignement secondaire et de formation professionnelle, et surtout à la connaissance inégalée des tissus productifs des autres pays européens (et de la manière de les articuler au sien), l’économie de l’Allemagne – qui, avant les réformes du marché du travail de l’ère Schröder, était décrite par beaucoup comme l’homme malade d’Europe – a été, au moins jusqu’à l’éclatement de la guerre en Ukraine, la grande gagnante, consolidant une position largement prédominante au sein de la zone euro. La France et l’Italie, en revanche, ont toutes deux connu des trajectoires de déclin, similaires à certains égards et complètement divergentes à d’autres, aussi bien en termes de modalités que de temporalités. Pour l’Italie, la voie de la périphérisation, entamée dès le début des années 1990, s’identifie dans ses traits essentiels au dépérissement de deux des trois principales composantes du capital italien de l’après-guerre : les grandes entreprises publiques (contrôlées ou non par l’Institut pour la Reconstruction Industrielle) et le grand capital privé du nord-ouest (FIAT, Olivetti, etc.). Dans ce cadre, le secteur des PME exportatrices du Nord-Est a, quant à lui, acquis une position centrale assez inédite. De plus en plus intégré au sein des chaînes de valeur allemandes, ce secteur a (plus ou moins) résisté à la crise de 2008 ; mais le prix à payer a été une forte contraction du marché intérieur, d’où un important excédent commercial, en grande partie provoqué par la baisse de la consommation. Cet excédent commercial semble maintenant se rétablir (+1,14 milliard d’euros en novembre 2022), mais à un niveau très inférieur par rapport à la période précédant la crise-Covid et la guerre en Ukraine (voir graphique ci-dessous). Du point de vue du secteur exportateur italien, la dépression du marché intérieur est apparue comme une tactique doublement opportune, puisque la compression salariale sous-jacente assurait la compétitivité des exportations, au moins à court terme, tout en promettant un rétrécissement en termes absolus des débouchés pour les concurrents étrangers exportateurs vers l’Italie (qui ont toutefois gagné du terrain en termes relatifs). Ceci explique également les difficultés auxquelles se heurtent en Italie les initiatives visant à relancer l’État social [welfare, ndt] ou la redistribution fiscale du haut vers le bas, même les plus modestes comme l’indexation des retraites à l’inflation ou le revenu minimum [reddito di cittadinanza, ndt]. Du reste, il s’agit ici de processus qui, au-delà d’un certain seuil, tendent à s’alimenter mutuellement, créant un cercle vicieux dans lequel la compression salariale se traduit par des difficultés croissantes de financement du système de protection sociale, qui à leur tour semblent «raisonnablement» imposer davantage de sacrifices aux salariés. Nous y reviendrons.

Graphique 1 : Italie : évolution de la balance commerciale en millions d’euro (2007-2023)

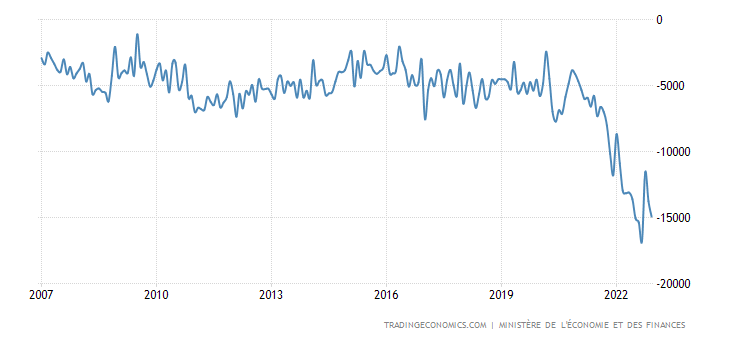

À l’inverse du cas italien, en France c’est le marché intérieur qui s’est maintenu, mais au prix d’une stagnation des exportations – ce qui à première vue pourrait surprendre au vue de l’étendue de la francophonie (un euphémisme désignant la sphère d’influence héritée de la période coloniale) et du réseau de relations bilatérales entretenues en dehors du Marché commun européen (MCE), au Moyen-Orient, en Inde, en Russie, etc. Dans les faits, au cours des deux dernières décennies, le MCE s’est consolidé comme le principal marché de débouché du secteur exportateur français, ce qui – soit dit en passant – contribue à expliquer la forte baisse de l’euroscepticisme depuis la victoire très serrée du «oui» au référendum sur le traité de Maastricht (1993) et de la victoire du «non» au référendum sur le Traité Constitutionnel Européen (2005). Les branches industrielles les plus orientées vers l’exportation sont la chimie, la pharmacie, l’agroalimentaire et la production de moyens de transports (surtout l’aéronautique). Le marché allemand est de loin la destination privilégiée des exportations françaises (environ 68-69 milliards d’euros par an) ; les États-Unis et l’Italie suivent avec des volumes qui représentent, respectivement, environ la moitié du marché allemand (environ 30 milliards), tandis que le marché chinois équivaut à peu près à environ un quart de cela (17 milliards). Il faut ajouter que la France n’a une balance commerciale positive qu’avec trois des principaux pays destinataires de ses exportations : États-Unis, Grande-Bretagne et Suisse. La comparaison avec l’Allemagne est actuellement compliquée du fait de la désorganisation économique introduite par la pandémie d’abord, par la guerre en Ukraine ensuite. Pour se faire une idée des ordres de grandeur et de la signification de ces chiffres, il suffit toutefois de rappeler que les marchés étrangers de la Chine et des États-Unis – les deux principaux marchés d’exportation de l’Allemagne – pèsent chacun, pour les plus mauvaises années, une centaine de milliards d’euros. Actuellement, les importations et exportations françaises augmentent toutes deux en valeurs nominales sous l’effet de l’inflation, mais les premières beaucoup plus que les secondes. La balance des biens est particulièrement touchée (les biens énergétiques en premier lieu, mais pas seulement). La dégradation de la balance commerciale a été certes aggravée par l’inflation des prix des matières premières, et notamment des hydrocarbures à l’importation, mais cette tendance récente n’est pas soudainement tombée du ciel.

Graphique 2 :France : évolution de la balance commerciale en millions d’euro (2007-2023)

La résilience du marché intérieur français paraîtrait incompréhensible si l’on ne prenait pas en compte les gigantesques mécanismes de redistribution fiscale destinés à le subventionner directement ou indirectement, et à soutenir les entreprises françaises sur ce marché ou sur les marchés étrangers où elles sont le plus présentes. En première approximation, on peut dire qu’il s’agit là d’une spécificité française liée à la précocité de la formation d’un État unitaire et centralisé (nous en préciserons plus loin les traits contemporains et la persistance). En ce qui concerne les aides aux entreprises, il s’agit d’une sorte de protectionnisme fiscal déguisé, dont l’ampleur réelle est constamment minimisée et dissimulée pour des raisons politiques de bon voisinage européen. Sa fonction objective est de compenser les désavantages à l’exportation (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Marché commun) découlant de la structure de la monnaie unique. En 2017, selon les estimations du External Sector Report du Fonds monétaire international[2], l’euro était dévalué de 20% pour l’Allemagne et surévalué de 8% pour la France dans le taux de change réelavec les devises de leurs partenaires commerciaux respectifs. Ces chiffres doivent toutefois être pris avec des pincettes, car la nature différente des principaux marchés d’exportation de la France et de l’Allemagne (MCE ou non) a, ici aussi, son importance.

D’une manière plus générale, il n’est pas aisé de distinguer la part de redistribution fiscale allant du bas vers le haut de celle allant du haut vers le bas, puisque certaines formes de soutien au revenu des ménages se traduisent, en dernière instance, en davantage de profits pour les entreprises, ou par davantage de rentes pour certaines franges privilégiées de la population (on pense ici à la subvention des loyers, très favorable pour les foyers multi-propriétaires et les propriétaires de logements en général). Si cela ne semble pas s’appliquer aux «cadeaux» de l’État aux grands groupes industriels et financiers (par exemple le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi, ou la récente suppression des impôts de production à partir de 2023), il faudrait néanmoins en évaluer l’impact sur l’ensemble des filières, sous-traitants inclus.

Le point commun des deux trajectoires, italienne et française, est qu’elles se sont toutes deux orientées, malgré un certain décalage temporel, vers une croissance de type labour intensive [intensif en travail, ndt], privilégiant le facteur travail par rapport à l’investissement en capital. Pour l’Italie, ce n’est pas nouveau, mais pour la France, ça l’est, car au début des années 1990, à l’époque de la mondialisation triomphante – lorsque l’hyperspécialisation était le credo économique dominant – cette dernière se projetait dans l’avenir comme un pays spécialisé dans le high tech civil et militaire, un exportateur de biens à haute valeur ajoutée ; en somme, comme un pays prospère peuplé d’informaticiens, d’ingénieurs, de techniciens et d’ouvriers hautement qualifiés. Certes, la France conserve quelques fleurons dans ces secteurs, mais l’histoire réelle a pris un tournant différent, notamment parce que les processus d’externalisation in situ, au-delà d’un certain seuil, ont créé une masse de petites et moyennes entreprises qui, le plus souvent, peinent à survivre dans les conditions actuelles, très dures, de branches de production ouvertes à la concurrence internationale, accumulant ainsi les retards technologiques et réduisant au minimum les investissements de productivité. C’est alors le facteur travail, en termes de salaires, de charge de travail ou de nombre d’emplois, qui sert de variable d’ajustement. On l’a vu, cela est évident pour l’Italie. Ça l’est moins pour la France, d’une part parce que le grand capital local a continué à montrer, même à une époque pas si lointaine, une certaine sensibilité aux bénéfices d’une productivité élevée (pensons à la loi sur les 35 heures de 2000) ; d’autre part parce que la privatisation des grandes entreprises publiques – souvent les seules capables de rivaliser à des niveaux élevés de maturité oligopolistique – a été, à la différence de l’Italie, plus lente et partielle. Il n’en demeure pas moins que, selon des estimations récentes, en France, le stock de capital fixe constitué par les machines-outils utilisées dans le secteur privé non financier n’a augmenté, de 2007 à 2021, que de 0,2 %, tandis que l’essentiel des investissements en capital dans ce domaine a été consacré à la mise en œuvre de la panoplie des technologies de l’information et de la communication (en particulier au niveau des softwares), sans pour autant générer des gains de productivité significatifs. L’inefficacité de ces investissements dans le contexte français devient particulièrement flagrante dans la conjoncture post-pandémique, où – malgré tous les bavardages politiques et médiatiques sur le monde d’après, repris comme argent comptant par les critiques du Great Reset [Grande Réinitialisation,ndt] – la productivité semble s’être dégradée, au point que son évolution en pourcentage entre le début de 2020 et aujourd’hui apparaît non seulement nulle, mais même négative[3]. En outre, la poussée inflationniste qui a commencé à se faire sentir dans la zone euro à partir de l’automne 2021, et qui ralentit actuellement sans pour autant se résorber (au contraire, elle tend à devenir endémique), déstabilise à la racine le modèle labour intensive, dans la mesure où elle confronte les petites et moyennes entreprises à une telle augmentation des coûts de production, qu’il rend impossible un énième défoulement sur le facteur travail. Le problème touche l’ensemble de l’Europe occidentale et centrale, non seulement en raison des conséquences économiques de la guerre en Ukraine, mais aussi en raison de la dévaluation de l’euro dans le taux de change avec le dollar, due au différentiel dans les hausses des taux directeurs de la FED et de la BCE.

Un pas en arrière supplémentaire nous permettra de mieux expliquer certaines spécificités du développement capitaliste en France de l’après Seconde Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui – spécificités qui sont généralement évoquées à travers la formule du «modèle social français». L’essentiel se résume à l’accès tardif de ce pays à une forme d’économie mixte reposant sur le rôle fondamental du complexe militaro-industriel. Sans remonter jusqu’au XIXe siècle, on peut dire que dans la première moitié du XXe siècle, la faible industrialisation de la France relevait d’une sorte de malthusianisme économique lié, d’une part, à la préservation du compromis historique avec la paysannerie et, d’autre part, au maintien de l’empire colonial et de relations privilégiées avec certains pays de l’Est (la Russie avant 1917, la Pologne et la Roumanie dans l’entre-deux-guerres). Les colonies et les autres pays mentionnés servaient de sources d’approvisionnement et de marchés « protégés » pour une production agricole et manufacturière aux coûts élevés. Le tout, dans un cadre international qui, pour la France, restait conditionné par les affinités électives franco-britanniques cultivées par tropisme anti-allemand. En ce sens, 1945, date-symbole de la Libération et de l’instauration de la Sécurité sociale, fermant la parenthèse de l’occupation et du collaborationnisme, ne représente pas le véritable tournant. Comme l’écrit à juste titre Joseph Halevi :

«[…] dès 1946, année de la réoccupation du Vietnam par la France, jusqu’à 1962, année de l’indépendance de l’Algérie, toute la trajectoire du pays est définie par la poursuite de l’impérialisme et par l’objectif de faire contrepoids à l’Allemagne. Après la défaite de Dien Bien Phu en 1954 et le début du mouvement de libération en Algérie la même année, ces deux impératifs deviennent incompatibles, sauf à être reformulés. La France se révèle ainsi, politiquement et financièrement, le partenaire problématique d’un processus qu’elle a elle-même initié en 1950 avec l’annonce par Schuman (inspiré par Monnet) de la création imminente de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. L’arrivée au pouvoir du général Charles de Gaulle, qui fonde la Vème République française, a tranché ce nœud».[4]

De même, ce n’est qu’avec la fin de la IVe République en 1958 et de la guerre d’Algérie en 1962 que les effets à moyen terme d’événements et de phénomènes aussi disparates que l’échec du Bloc Or de 1933-1936 (d’où la pratique des dévaluations périodiques du franc et du circuit du Trésor[5]), l’importation du compromis social bismarckien (teinté d’accents natalistes en raison de la crise démographique de l’entre-deux-guerres) et les mutations sociologiques au sein de la bourgeoisie et des hauts fonctionnaires de l’État (la montée des ingénieurs) convergent et s’articulent de manière cohérente. Par ailleurs, il faut aussi rappeler que le recentrage relatif du capital français sur le continent européen n’a été définitivement scellée que lorsque l’État français a eu la certitude de s’y être assuré une position de premier plan grâce à son programme nucléaire. Le caractère prétendument «exemplaire»[6]du fordisme français est donc une incroyable exagération qui se caractérise, entre autres, par deux amnésies fondamentales : d’une part, elle oublie les archaïsmes qui caractérisaient encore ce contexte vers la fin des années 1950 – archaïsmes fortement enracinés d’un point de vue social et institutionnel, que le «libre jeu» des agents économiques ne parvenait pas à ébranler sur ses propres bases et qui, précisément pour cette raison, nécessitaient le rôle d’impulsion et de coordination assumé par l’État modernisateur gaulliste ; d’autre part, elle oublie de souligner la dimension militaire, qui constitue un élément clé de la continuité de l’État français, non seulement dans le passage de la période coloniale à la période postcoloniale mais également – en remontant encore davantage dans le passé – dans le passage de l’Ancien Régime à la France post-révolutionnaire dans ses incarnations successives[7]. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour la France (et dans une moindre mesure pour la Grande-Bretagne), la préservation d’un empire colonial d’une part, et l’européanisme économique et militaire d’autre part, représentent les deux «réserves de souveraineté»[8] laissées au pays face à l’omniprésence de l’hégémonie américaine en Europe occidentale – au sein du Pacte atlantique, mais aussi indépendamment de celui-ci. C’est de la tentative d’y résister, de la part la bourgeoisie française, que naissent à la fois les débats autour de la Communauté Européenne de Défense (CED) et les aventures militaires néocoloniales non atlantistes. En l’espèce, l’hypothèse de la CED avait été lancée par la France en réponse au plan Acheson de réarmement de l’Allemagne (septembre 1950), pour ensuite être retirée par voie parlementaire en 1955, après avoir vaincu l’hostilité des États-Unis et obtenu un accord de principe avec eux. Il va sans dire que si la CED avait été mise en œuvre, l’histoire de la France (guerre d’Algérie, retour de De Gaulle, Ve République, bombe nucléaire française, etc.), et par extension l’histoire de l’Europe, auraient certainement été très différentes.

Il en va de même pour les aventures néocoloniales, en premier lieu celle de l’Indochine, pour laquelle l’effort de guerre va absorber une somme totale équivalente à celle du soutien économique américain apporté à la France par le biais du plan Marshall. Deux ans seulement après la défaite de Diên Biên Phu (1954), c’est le tour de l’Algérie, avec les résultats que l’on sait, et de l’expédition franco-britannique à Suez, revival tragicomique de la diplomatie de la canonnière, rapidement dégonflée par les États-Unis ainsi que par la menace nucléaire soviétique. Enfin, entre 1958 et 1962, la grande bourgeoisie française et son État prendront conscience de la nécessité économique de la décolonisation et de l’obsolescence des guerres coloniales comme instrument de gestion des rapports centre-périphérie. C’est ainsi que tombe l’une des deux réserves de souveraineté » mentionnées ci-dessus, mais, comme l’écrit Alain Joxe, «le particularisme de l’armée française ne peut s’effacer, pas plus en 1954 qu’en 1962. Son non-atlantisme fait partie depuis le début du système hégémonique de la bourgeoisie française. Le général De Gaulle est l’héritier de pratiques fort diverses qui, à chaque étape, ont éloigné l’armée française de l’Alliance. C’est pourquoi, au moment même où la stratégie officielle proposée à l’Alliance par les Américains cesse d’être la représaille massive pour devenir la “riposte flexible”, tout est déjà prêt dans le système militaire français pour une reconversion rapide à la stratégie nucléaire indépendante et à la sortie de la France des organes militaires intégrés de l’OTAN»[9]. Incidemment, la sortie du commandement intégré de l’OTAN, en 1966, et l’initiative de février de l’année précédente – la décision annoncée par De Gaulle de changer les réserves en dollars américains à la Banque de France contre des lingots d’or au taux de change officiel, imitée par de nombreux autres pays, et qui allait finalement obliger Nixon à suspendre la convertibilité or-dollar (1971) – doivent, à notre sens, être comprises comme des initiatives conjointes, à caractère indissociablement économique et géostratégique[10]. En bref, pour citer à nouveau Halevi, à la fin des années 1950,

«Les décideurs politiques de la technocratie française recherchaient sans doute une expansion extérieure vers le reste de l’Europe, ce qui était également nécessaire pour réduire la dépendance à l’égard des marchés coloniaux. Cependant, les principaux objectifs du régime De Gaulle étaient de construire un capitalisme de grandes entreprises d’État dont le noyau serait constitué par le complexe militaro-industriel. Le Ve plan quinquennal de 1965 représente la mise en place de cet État-entrepreneur. Dans ce cadre, une politique de concentration industrielle menée par les entreprises d’État est initiée, accompagnée de mesures favorisant les fusions dans le secteur privé. Aux côtés de l’État, les grandes banques – elles-mêmes issues des politiques de concentration – participent à de vastes acquisitions industrielles. Mais à long terme, la stratégie de concentration n’a pas réussi à produire des entreprises de premier plan au niveau international, comparables à celles de l’Allemagne, sauf dans les domaines de l’aviation, du transport ferroviaire et de l’énergie nucléaire, tous liés au mésosystème». (op. cit., p. 20).

La notion de mésosystèmea été proposée par François Chesnais et Claude Serfati[11] pour analyser la centralité économique et politique de la production militaire en France depuis la Ve République. De leur analyse – sans doute datée, mais qui garde une certaine pertinence – ressort la triple fonction des synergies entre l’État, l’industrie militaire et certains secteurs de l’industrie civile, mises en place par le régime gaulliste en s’inspirant du complexe militaro-industriel américain : dissuasion nucléaire, loyauté de l’armée à l’État (qui en 1961-1962 n’allait pas forcément de soi), impulsion à la croissance et à l’innovation avec des effets en cascade sur l’ensemble de l’économie[12].

L’analyse de la soi-disant «exception française» ne peut pas faire abstraction des déterminations mises en évidence jusque ici. La permanence du « modèle social français » de 1945 à aujourd’hui constitue en grande partie une projection rétrospective de quelque chose qui n’a commencé à exister qu’aprèsla victoire des socialistes en 1981. Qu’est-il arrivé à l’État modernisateur gaulliste ? Ce qui arrive souvent aux États développementistes à dominante militaire qui parviennent en quelques années à élever fortement le niveau de vie de la population : ils achoppent sur les classes moyennes qu’ils ont pourtant contribué à engraisser. Dans le cas français, il s’agit de vastes fractions de la classe moyenne salariée qui, dès la fin des années 1960, tentent d’animer – contre le régime gaulliste, puis contre les gouvernements de la droite libérale post-gaullistes qui lui ont succédé – une alliance avec le prolétariat ouvrier qui était confronté depuis 1965 à une contraction de l’investissement en capital se traduisant en une augmentation des cadences et une dégradation générale des conditions de travail[13]. Nous n’examinerons pas ici la soudure interclassiste qui s’effectue violemment en mai-juin 1968, ni la phase d’«interrègne» des quinze années qui suivent. On se contentera de constater que le tournant de la rigueur de 1983, constituant un revirement drastique du gouvernement socialiste élu en 1981 avec le soutien du Parti communiste sur la base d’un programme de relance keynésienne agrémenté de nationalisations (votées en 1982 : Saint-Gobain, Thomson, Pechiney, Rhône-Poulenc etc.), symbolise la fin de cette «politique d’alliances» de la classe moyenne moderne à l’égard du prolétariat. La période qui suit ce tournant apparaît dominée, dans ses moments essentiels (politique du franc fort, traité de Maastricht, etc.), par la relance de la seconde «réserve de souveraineté» de l’immédiat après-guerre : l’européisme économique et militaire. Les conditions de cette relance sont elles-mêmes liées à l’anti-atlantisme du régime gaulliste et à sa tentative de desserrer l’emprise de l’OTAN sur l’Allemagne (traité de l’Élysée, 1963). Au milieu des années 1980, elle prend cependant un sens différent, fonctionnel au nouveau bloc social dominant – incluant aussi la classe moyenne rentrée dans le rang après la contestation – ainsi qu’aux nouveaux rapports de force qui se déterminent au sein de la bourgeoisie française et de la technocratie d’État, avec la recomposition de la première autour des secteurs montants de la banque, de la finance, de la publicité, des médias et de l’industrie de loisirs, et de la seconde qui voit l’Inspection des finances publiques sortir du rôle subalterne auquel l’avait réduite le régime De Gaulle. C’est une banalité de dire que ce renouveau de l’européanisme comporte une dimension clairement anti-ouvrière, mais s’arrêter à ce constat ne permet pas de répondre à la question de savoir pourquoi le déterminant anti-ouvrier prend précisément cette forme plutôt qu’une autre.

L’européanisme répond aux difficultés de la reconversion du capitalisme françaissur la base de ses caractéristiques propres, cristallisées sous De Gaulle et perpétuées à quelques variations près dans l’«interrègne» post-gaulliste (6e et 7e plans quinquennaux : 1971-1975 et 1976-1980). Ces caractéristiques peuvent évoluer ou se reformuler, mais elles ne s’effacent pas d’un revers de la main. Le facteur militaire pèse à nouveau de tout son poids, puisque, comme nous l’avons vu, autour des impératifs de dissuasion nucléaire tous azimuts (rappelons que les essais atomiques à Mururoa se poursuivront jusqu’en 1996) et d’indépendance dans la production d’armements, s’articule tout un réseau de rapports intersectoriels qui vont au-delà du mésosystèmeproprement dit, impliquant, à des degrés divers, les secteurs de l’énergie (pensons au parc de centrales nucléaires développé depuis les années 1970, qui a fait de la France, jusqu’à la débâcle énergétique de 2022, un exportateur net d’électricité), des chantiers navals, de l’aéronautique civile, des infrastructures ferroviaires, satellitaires et des télécommunications, etc. En raison (entre autres facteurs) d’une moindre recherche de rentabilité immédiate, des longs délais de rotation du capital et de la prépondérance de la commande publique, la marginalisation d’un tel écosystème est une tâche autrement plus difficile que la restructuration du secteur automobile ou la liquidation de l’industrie sidérurgique. D’où, pour les nouvelles fractions hégémoniques du capital français, l’impossibilité d’un alignement sur l’option ouvertement atlantiste et néolibérale (Thatcher-Reagan). L’européanisme se présente donc comme la bonne « voie du milieu » entre Scylla et Charybde (américanisme et nationalisme néo-gaulliste). Ses implications sur le plan strictement macroéconomique seront mesurées et gérées au coup par coup sur le fil du processus d’intégration européenne, dont le pilotage commence à échapper au contrôle français grosso modo à partir de l’entrée en vigueur de la monnaie unique. Celle-ci avait été conçue, du côté français, comme une camisole pour brider l’Allemagne réunifiée, mais le grand capital allemand, et en particulier son secteur exportateur, ont vite compris qu’avec les ajustements nécessaires, ils pouvaient en tirer profit. Néanmoins, les contraintes budgétaires imposées aux dépenses publiques et l’interdiction des aides directes des États aux entreprises ont été jugées acceptables côté français, précisément parce qu’elles promettaient le renforcement de la pression sur les secteurs stratégiques anciennement protégés par le gaullisme, sous le prétexte de la contrainte extérieure. Le dépeçage des grandes entreprises qui dominaient ces secteurs, accompagné de la promotion d’acquisitions par de grands groupes étrangers, principalement américains mais pas seulement – cession de Lafarge à Holcim, de SFR et Numericable à Altice, d’Alstom Energy à General Motors, d’Alcatel à Nokia, d’Arcelor à Mittal, de Spotless à Henkel, etc.[14]– et les projets de réduction du nucléaire dans le mix énergétique national ne se sont pas fait attendre. Même la réintégration dans le commandement de l’OTAN (2009) et l’affectation de l’armée à des fonctions de contre-terrorisme sur le territoire national et à l’étranger font partie du même programme d’affaiblissement des secteurs stratégiques et de suppression de ce qu’Alain Joxe appelait le «particularisme» de l’armée française : une mission accomplie, du moins à première vue, au vue de la dépendance à l’égard de la logistique et du renseignement américains dont l’armée française a fait preuve lors de ses dernières campagnes en Afrique centrale… et des inepties idéologiques pro-atlantistes que certains de ses représentants répandent sans vergogne dans les médias à propos de la guerre en Ukraine.

Le fait que ce type de politique «industrielle» (ou anti-industrielle ?) se combine avec un système de protection sociale relativement étendu et articulé – le plus cher de l’UE à 27 pays, sur le papier (34 % du PIB ; seuls la Finlande et le Danemark s’en approchent) – n’est ni surprenant ni fortuit. La préservation d’un système de protection sociale étendu et la multiplication des mécanismes de redistribution (dans ce cas du haut vers le bas) qui marquent toute la période post-1983, jusqu’à la grande crise de 2008 et au-delà, ne sont pas contradictoires avec ce qui précède, bien au contraire. L’expansion des postes de la «dépense sociale» (salaires indirects, école et santé publiques, allocations anciennes et nouvelles) a permis aux fractions hégémoniques du capital français de soustraire des ressources aux secteurs stratégiques d’ancienne tutelle gaulliste, tout en répondant aux aspirations modernistes de la classe moyenne et en limitant la nostalgie du nationalisme économique et politique chez les ouvriers et les employés, malgré la faible progression des salaires et l’extension du chômage structurel. Le système de retraite par répartition (voir plus loin) joue dans ce cadre une véritable fonction pivot pour la préservation des équilibres sociaux et politiques – fonction qu’il n’a jamais eue dans le second après-guerre, et qui ne s’est imposée qu’avec l’introduction de l’âge de la retraite à 60 ans en 1981. Le système de retraite, d’une part, sert de soupape de sécurité à la frustration accumulée par les salariés au travail – qui se sublime dans l’attente d’une phase de la vie où il devient enfin possible d’arrêter de travailler – et, d’autre part, alimente un énorme réservoir d’électeurs qui, au moment précis où ils arrêtent de travailler, adhèrent aux mantras libéraux, quelles qu’aient été leurs orientations politiques antérieures (cela a été vrai également pour les retraités les plus humbles, au moins jusqu’à la période la plus récente ; le détachement de cette fraction de la population retraitée vis-à-vis de l’establishment n’est devenue explicite qu’avec le mouvement des Gilets Jaunes).

Les gouvernements de tous bords qui touchent au système de retraite depuis la crise de 2008 ont donc pris et prennent des risques considérables. Ils en sont sans doute conscients, mais ils tirent sur la corde tant qu’ils le peuvent, et tant que la corde ne casse pas, les faits leur donnent raison. Le coeur du problème, devenu évident depuis la Grande Crise, sinon avant, se résume à ceci : que les mécanismes massifs de redistribution fiscale que nous avons maintes fois évoqués, ainsi que le système de protection sociale, ne peuvent se reproduire correctement que s’il y a suffisamment de revenus primaires pour les alimenter : les salaires et les profits. Si la taille du gâteau à partager entre salaires et profits augmente peu et/ou moins vite, l’augmentation de chacune des deux parts se fait de plus en plus au détriment de l’autre. De plus, au conflit sur la position du curseur entre salaires et profits se superpose un autre conflit, pouvant prendre différentes formes, pour savoir quelle part du gâteau (salaires ou profits, précisément) devra supporter davantage les coûts des mécanismes de redistribution fiscale, ou combler les trous créés entre-temps dans le système de protection sociale. Au cours des quinze dernières années, sous les coups de boutoir de la désindustrialisation, les difficultés de production des revenus primaires ont paradoxalement fini par engager une part encore plus importante du budget de l’État, jusqu’au climax du «quoi qu’il en coûte» pandémique. C’est également dans ce cadre qu’a été mis en œuvre ce que les Français appellent enrichissement de la croissance en emploi – avec cette particularité par rapport à d’autres pays, qu’il est couplé à une forte tertiarisation[15], qui rend la dynamique de l’emploi moins sensible à déroulement du cycle industriel. La compensation, très partielle d’ailleurs, de la perte d’emplois industriels par des emplois mal rémunérés et au statut parfois incertain (à cheval entre salariat et travail indépendant) est elle-même un facteur de réduction des prélèvements obligatoires et de l’assiette fiscale. En définitive, ce que nous avons décrit jusqu’ici est un cercle vicieux qui multiplie indéfiniment les occasions de friction, faisant des réformes de la protection sociale, de la fiscalité ou du marché du travail les grands moments de coagulation du mécontentement non seulement des ouvriers et des employés, mais aussi des couches inférieures de la classe moyenne du secteur public et, dans une moindre mesure, du secteur privé[16]. Cette considération permet de donner un sens à la séquence des grands mouvements sociaux qui a marqué les quinze dernières années en France, qui n’a pas d’équivalent dans le cercle des pays du capitalistes avancés : mouvement contre la réforme des retraites de 2010 (relèvement de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans), mouvement contre la Loi Travail en 2016, mouvement des Gilets Jaunes en 2018-2019, mouvement contre la réforme des retraites de 2019 (avorté à cause du Covid), jusqu’au mouvement actuel.

***

Le projet de loi dont il est question actuellement est une réécriture d’un projet plus ancien du premier gouvernement Macron (2017-2022). Lors de sa première élection, Macron avait annoncé une réforme systémique du système de retraite, c’est-à-dire une transformation globale, et non pas seulement paramétrique. Cette transformation globale devait inclure, au moins initialement, trois éléments convergents :

1) La suppression des régimes dits spéciaux, c’est-à-dire des différents caisses de retraites distinctes du régime général – régime général qui est alimenté par les cotisations de la grande majorité des salariés (environ 80% des salariés – que ces cotisations soient «salariales» ou «patronales», la distinction n’est que formelle du point de vue de la masse salariale totale). Une partie de ces caisses sont déficitaires, soit parce qu’elles sont liées à des secteurs qui n’existent plus ou presque plus – et n’ont donc plus de cotisations pour les alimenter, alors que les pensions à payer existent toujours – , soit parce qu’elles sont liées à des secteurs où le seuil d’âge de départ à la retraite est plus bas que pour le régime général – et dans ce cas, les régimes de retraite mis en cause sont principalement ceux des agents de la SNCF et de la RATP. Le déficit de l’ensemble des régimes spéciaux – et il y en a plusieurs dizaines, du régime des salariés de la Banque de France à celui des manufactures des tabacs, en passant par celui des notaires – pèse au total environ 5 milliards d’euros par an, qui sont financés par le budget de l’État au sens strict, c’est-à-dire par la fiscalité directe et indirecte ou par la dette publique. S’il est vrai que les régimes spéciaux ne jouissent pas d’une grande faveur populaire, une véritable force réformatrice se donnerait au moins la peine de distinguer, dans ce vaste chaudron, ceux qu’il faut conserver et ceux qu’il faut modifier ou supprimer. Au contraire, supprimer les régimes spéciaux tout court revient simplement à supprimer un poste de dépense du budget de l’État au sens strict en le «dissolvant» dans les caisses du régime général des retraites ;

2) La suppression de la notion même d’âge de départ à la retraite, en principe identique pour tous les salariés, au profit d’un système à points centré sur la notion fluide d’âge pivot, elle-même liée à la valeur du «point» (susceptible d’être modifiée en fonction des évolutions démographiques et budgétaires, comme c’est le cas pour les retraites complémentaires privées) ;

3) La transformation du système de retraite par répartition – dans lequel les travailleurs actifs financent par leurs cotisations les pensions de ceux qui ont sont déjà parti à leur retraite – en un système par capitalisation financiarisée, dans lequel les cotisations payées par chaque travailleur sont «capitalisées» et placées sur les marchés financiers pour financer sa future retraite.

Ceci nous amène au conflit de l’hiver 2019-2020. Alors qu’à peine un an s’est écoulé depuis l’irruption en novembre 2018 du mouvement des Gilets Jaunes (qui va se poursuivre jusqu’à l’été suivant), le gouvernement Macron – après avoir dû concéder un lot de consolation de 17 milliards de mesures de soutien aux bas revenus – semble déterminé à regagner le terrain perdu. Le projet de réforme des retraites suscite des manifestations de rue et des grèves importantes, mais presque exclusivement limitées à la fonction publique et aux secteurs para-étatiques concernés par la suppression des régimes spéciaux (37 jours de grève à la SNCF). Tandis que le projet de réforme, sous l’effet de la négociation avec les partenaires sociaux, s’était déjà transformé d’une réforme systémique en une simple réforme paramétrique, l’épidémie de Covid-19 bloque l’application du texte déjà approuvé au Parlement. Ce blocage se poursuit jusqu’à la fin du mandat gouvernemental. Le projet de réforme actuel reprend là où s’était arrêté le précédent. Il s’agit d’une réforme non pas systémique, mais paramétrique, qui vise le recul de l’âge de la retraite (à taux plein) de 62 à 64 ans. Le passage au système par capitalisation n’est plus à l’ordre du jour (bien que le Sénat ait tenté de le remettre sur la table), le système par points avec âge-pivot a disparu, et la suppression des régimes spéciaux ne touche que les nouveaux embauchés. Il s’agit donc d’un projet de réforme revu plutôt à la baisse, agrémenté de quelques maigres mesures de «justice sociale», comme la hausse cosmétique des pensions en dessous de 1200 euros, destinée à masquer la pénalisation des travailleurs précoces et des carrières hachées (des femmes en particulier).

Le vaste mouvement social suscité par un projet de réforme que l’économiste Patrick Artus – pourtant peu hostile au gouvernement – a qualifié d’«insignifiant»[17], indique tout d’abord que l’atmosphère a changé depuis le premier mandat de Macron. Après la crise économique et sanitaire liée au Covid-19, puis après le retour de l’inflation et de la guerre en Europe, les conditions de travail de couches importantes de la population (pas seulement prolétaires) se sont dégradées. Le déclin français est également devenu plus palpable – de la crise permanente qui touche l’école et le système de santé publiques, aux scandales à répétition qui ont émaillé l’ère Macron, en passant par l’incapacité manifeste à peser dans le dossier ukrainien. Cette mutation du contexte général a affaibli le parti personnel de Macron, et la part la plus en colère de la société l’a clairement perçu. Macron a certes été réélu en 2022, mais sa base électorale s’est fortement réduite, de même que sa crédibilité, même face à l’opinion modérée. Ses poses martiales suscitent désormais les sourires. Alors qu’il était censé être un grand «démolisseur» à la sauce française – démolisseur du Parti socialiste et de «l’exception française» dans son ensemble – il n’a récolté jusqu’ici que quelques succès partiels, au prix d’un climat de guerre sociale rampante susceptible de dégénérer à tout instant et, après les dernières élections législatives, de la perte de la majorité absolue au Parlement, avec peu de marges d’entente avec les oppositions. Il devait être le champion de la start-up nation et de la «libération des énergies entrepreneuriales», mais à l’épreuve des faits, le constat est qu’il n’a pas su «moderniser» grand-chose. Le Covid-19 et la guerre en Ukraine ont sans doute joué un rôle important dans les revirements intervenus par rapport à l’agenda initial du président. Pour une partie de son électorat, Macron devait être l’homme de l’assainissement des comptes publics, mais sous la pression des événements, l’État français, depuis 2020, a dépensé comme jamais, avec un ratio dette/PIB qui est passé de 97,4 % en décembre 2019 à un niveau actuel de 112-113%. Rares sont ceux qui, sur l’échiquier politique parlementaire et dans les grands médias, défendent encore la religion de l’«équilibre budgétaire». Après le «quoi qu’il en coûte» pandémique de 2020 et tous les milliards dépensés pour palier à la hausse des prix de l’énergie et des carburants, il est difficile de plaider la cause de mesures d’austérité dont le dénominateur commun se résume invariablement à une dégradation de la situation de la grande masse des personnes concernées par rapport aux statu quo ante. Et ce, d’autant plus que le régime général des retraites n’est pas déficitaire, il est même excédentaire de quelques milliards, et que d’un point de vue strictement comptable, sa réforme n’est pas urgente. Selon les estimations retenues par le gouvernement, le régime général entrera en déséquilibre dans quelques années, avec un déficit estimé à une quinzaine de milliards en 2035 – un «trou» qu’une hausse des cotisations de 0,1 % sur l’ensemble des salaires suffirait à combler. Alors pourquoi ne pas reporter à plus tard l’heure des réformes impopulaires ? Macron et ses commanditaires savent, bien sûr, que le Président n’est pas éligible pour un troisième mandat consécutif, que la victoire d’un candidat social-libéral et pro-européen (qui reste à trouver) en 2027 est loin d’être acquise, et que les fautes de Macron retomberaient aussi sur le successeur chargé de défendre et de poursuivre la voie qu’il a tracée. Mieux vaut donc brûler les étapes. On peut cependant se demander qui sont, dans ce cas, les commanditaires de Macron. Le patronat français ? Dans un pays où le taux d’emploi des plus de 55 ans est l’un des plus faible d’Europe, il est difficile de croire sérieusement qu’ils meurent d’envie d’embaucher ou de garder des travailleurs âgés de plus de 60 ans. Les marchés financiers ? Certes, les taux d’intérêt nominaux sur la dette publique française augmentent depuis un an (2,8 % pour les bons du Trésor à un an et 2,6 % pour les bons du Trésor à dix ans, en janvier 2023), mais le taux d’inflation les dépasse de plusieurs points de pourcentage, de sorte que les taux d’intérêt réels restent négatifs. L’Union européenne ? Incontestablement, la réforme du système de retraite figure depuis longtemps parmi les recommandations du Conseil d’Europe adressées à la France pour réduire le ratio déficit/PIB (que la France, même à l’époque où Pacte de stabilité était en vigueur, a rarement respecté), et figure également dès les premières pages du Programme de stabilité 2022-2027 présenté aux assises européennes en juillet 2022. Cependant, ni les recommandations du Conseil, ni les promesses du gouvernement n’obligent ce dernier à tenter le tour de force sur un projet de réforme aussi mal structuré. Restent les grands fonds d’investissement à la Blackrock, qui semblaient devoir être les grands gagnants du projet de réforme des retraites dans sa version initiale (celle de 2019) en raison de la généralisation du système par capitalisation qui était visée. Si tel est le cas, on voit mal en quoi le jeu en vaut la chandelle : laisser les retraites complémentaires se développer parmi les catégories socioprofessionnelles qui peuvent se les offrir, avec des bénéfices relativement modestes et en tout cas non immédiats pour Blackrock & co., justifie-t-il le risque d’un affrontement social de grande ampleur ? Bref, cette réforme des retraites semble être en réalité une réforme des finances publiques vouée à économiser quelques milliards, quitte à attiser la colère des salariés et la tiédeur des entrepreneurs qui, entre hausse des coûts de production et négociations salariales locales ou sectorielles, ont d’autres chats à fouetter. Marginalement, c’est aussi une réforme du marché du travail, dans la mesure où elle ferait augmenter la population active (encore l’enrichissement de la croissance en emploi), en retardant l’âge de la retraite pour une partie de la main-d’oeuvre déjà proche de la retraite (certainement pas la plus «employable» : là encore, les avantages pour le patronat semblent tout sauf décisifs). On peut se demander si le syndicalisme dit «réformiste» ou «d’accompagnement», et en particulier la CFDT, n’a pas senti le relâchement du soutien du patronat français à Macron pour se mettre à défiler avec les «durs» de la CGT. L’orientation des directions syndicales est de toutes façons le résultat de poussées multiples : celles venant des bureaucraties et de la base, certes, mais aussi celles venant du monde de l’entreprise, avec lequel elles communiquent en permanence.

Il n’est donc pas surprenant que, dans le débat politique et médiatique, les représentants et les larbins du gouvernement se soient souvent ridiculisés en tentant de défendre la réforme, en s’accrochant – au mieux – à des variables qui ne sont pas décisives pour la viabilité d’un système de retraite, telles que l’augmentation de l’espérance de vie moyenne ou le nombre de travailleurs actifs rapporté au nombre de retraités. Ces variables sont typiquement évoquées pour ne pas parler des variables réellement cruciales – le niveau des salaires bruts et nets, la productivité, etc. – et le tour de passe-passe ne fait pas longtemps illusion. Parmi les facteurs qui pourraient effectivement compliquer le financement du système de retraite français dans quelques années, il faut noter qu’à la fin des années 1980, en France, une entreprise qui embauchait un salarié au SMIC était soumise à de taux cotisations patronales s’élevant à 46% du salaire brut, identique en ceci à tous les autres salaires. Aujourd’hui, il varie entre 3 et 7 % selon la taille de l’entreprise. Comme nous l’avons déjà souligné, la politique de compression du salaire brut de certaines catégories de salariés (les moins qualifiés) pour favoriser l’embauche – dictée par l’impératif de l’enrichissement de la croissance en emploi – contribue directement à affamer le système de retraite, le système de santé et les caisses de l’assurance-chômage, car ces emplois ne s’ajoutent pas arithmétiquement à un stock d’emplois donné une fois pour toutes. Ainsi, poursuivre sur la voie d’un modèle de croissance intensif en travail, sans gains de productivité, ne peut que s’avérer incompatible, à terme, avec le système de protection sociale français.

De son côté, le mouvement anti-réforme, bien que dominé, du moins pour l’instant, par un front syndical qui dicte facilement les modalités et le temps de la contestation, peut faire valoir un bassin d’influence considérable et une certaine marge d’extension dans le secteur privé. À l’exception des quelques bastions de toute façon para-étatiques (raffineries, ports, centrales électriques), la « grève par procuration » a été le talon d’Achille de tous les mouvements sociaux de ces dernières décennies en France – à commencer par ceux du secteur public en 1995 – lorsque fut inventée cette formule laissant entendre que le secteur privé déléguerait à la fonction publique la tâche de faire grève. L’usage habituel du terme est contestable, puisqu’il suggère implicitement que les grèves des uns seraient nécessairement approuvées par les autres – ce qui est loin d’être une évidence – mais son emploi est légitime au sujet des mobilisations actuelles, dans la mesure où l’opposition à la réforme d’une grande partie de la population active, qui va bien au delà des grévistes et manifestants, ne fait pas de doute. Certaines enquêtes l’évaluent à huit ou neuf travailleurs actifs sur dix, ce qui suggère qu’elle dépasse largement les frontières du prolétariat proprement dit. Il s’ensuit que le dépassement de la «grève par procuration» se pose bel et bien comme perspective d’élargissement du mouvement. Pour autant, il ne suffit pas de proclamer un tel dépassement pour qu’il se réalise, et il n’est pas imaginable non plus qu’il se fasse d’un seul coup, sans une phase de maturation caractérisée par des conflits sporadiques et inévitablement très circonscrits. De ce point de vue, depuis l’automne-hiver 2021, l’inflation a déjà mis en mouvement une (petite) partie des salariés du secteur privé, qui plus est de manière assez transversale (de la chimie à la grande distribution) – un fait nouveau et encourageant pour la suite. Il n’est pas exclu que certains d’entre eux cherchent à articuler leur opposition à la réforme à des revendications sectorielles ou locales. Il convient enfin de noter la présence de profils atypiques parmi les grévistes qui participent, parfois même individuellement, aux manifestations : assistantes de vie, vendeurs des grands magasins, etc. Après la pause imposée par les vacances scolaires, les journées de grève nationale reconductible du 7 au 11 mars ont permis de tester la capacité de maintien dans la durée et même d’élargissement de la mobilisation (la légère baisse du nombre de grévistes recensés a été compensée par une augmentation du nombre de manifestants). Si le recours à l’article 49.3 de la Constitution a évité au gouvernement la honte de voir son projet de réforme rejeté par le Parlement, il a ouvert une crise politique dont l’issue est difficile à prévoir. Les réactions violentes au passage en force du gouvernement, enregistrées un peu partout depuis la soirée du jeudi 16 mars, laissent présager non seulement une poursuite du mouvement, mais aussi une diversification des fractions de classe impliquées et des pratiques de lutte adoptées. Seul un changement rapide au sommet ou un revirement du gouvernement semblent pouvoir étouffer dans l’œuf la radicalisation interclassiste du mouvement, avec tous les avantages et inconvénients de l’affaire : d’un côté, de plus grandes marges d’action autonome par rapport au front syndical ; de l’autre, le risque que l’opposition à la réforme des retraites, avec son contenu économique et son enracinement social dans le prolétariat, se dilue dans une opposition générale à la figure-symbole de Macron.

Ceci dit, il est nécessaire de mettre en garde contre les énormes obstacles qui se lèvent en face du mouvement, et qui sont loin de se réduire à la fermeté de l’exécutif ou à résignation qui transparaît des enquêtes d’opinion en même temps que la forte opposition à la réforme. Compte tenu de l’irréalisme de toute hypothèse de développement du mouvement dans un sens insurrectionnel (ce qui ne préjuge pas de son éventuelle radicalisation), la question centrale sur le fond est celle du débouché politique (réformiste), sans lequel un scénario déjà écrit est voué à se répéter encore et encore dans une spirale infernale. Disons-le clairement : que la périphérisation se pérennise, ce n’est pas une bonne chose du point de vue de la lutte des classes. Plus elle avance, plus elle exerce un effet dépressif sur les conflits du travail, et plus les étapes nécessaires pour en sortir apparaissent risquées et douloureuses (l’Italie est un cas exemplaire en ce sens). Et il n’est pas certain qu’une partie suffisamment importante des travailleurs actuellement en lutte mesure le caractère critique et la gravité du moment historique. De la France Insoumise aux formations trotskistes, la gauche française – évidemment très présente dans les manifestations – travaille pour conjurer cette perspective, agitant un néo-réformisme éclectique où les nobles «causes» s’empilent les unes sur les autres sans produire de vision du pays possible à partir du pays réel. Quand en réformistes on veut l’impossible – que ce soit l’augmentation des salaires sans gains de productivité, la sortie du nucléaire après-demain, ou la «France sans milliardaires» de Marine Tondelier (Verts) –, on ne fait que préparer des désastres. La NUPES, c’est-à-dire le cirque de la gauche, a mis en scène l’obstructionnisme et l’opposition pure et dure à l’Assemblée nationale, sans résultat concret ; et l’on peut parier qu’une fois le mouvement passé, elle commencera à se déchirer par des luttes intestines entre ses différentes composantes (des Verts au Parti communiste français, en passant par les restes du Parti socialiste) ou en son sein (à la France Insoumise notamment). Que cela plaise ou non, la force la plus susceptible de «capitaliser» politiquement sur le mouvement, surtout en cas de défaite, reste le Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen, qui avait déjà su tirer profit du mouvement de 2019 et du retour de l’inflation, en atteignant 41% des voix au second tour des élections présidentielles de 2022. Tenant pour acquis l’échec des motions de censure contre le gouvernement et l’adoption définitive du projet de loi, le RN garde un profil «institutionnel» et envisage 2027 en se frottant les mains. Ses succès électoraux de ces dernières années ont été impressionnants: déjà premier parti chez les ouvriers et employés qui votent (ses résultats en pourcentage sont désormais supérieurs à ceux du Parti communiste français dans ses jours les plus heureux), en 2022 le RN a enregistré une progression significative même dans la fonction publique, sans parler des scores records obtenus dans les départements d’outre-mer[18]. Le RN reste toutefois un parti faible tant sur le plan organisationnel que programmatique, dépourvu jusqu’à récemment d’une véritable école de cadres, et où les réflexes petits-bourgeois hérités du Front National perdurent, notamment sur les questions les plus décisives en matière économique (salaires, attitude à l’égard des petites entreprises, rôle de l’État dans l’économie, etc.). Sous bénéfice d’inventaire, il n’est pas complètement exclu qu’une motion de censure ou la convocation d’un référendum conduisent à la chute du gouvernement, sinon à des élections anticipées. Si l’on prend au sérieux ce dernier scénario (hautement improbable), on voit mal qui – dans les circonstances actuelles – aurait intérêt à prendre le relais, et surtout pour faire quoi. Au-delà de la question du système de retraite, la question désormais sur la table est celle de la redéfinition du rôle de la France dans la démondialisation fragmentaire[19] qui se profile de plus en plus clairement. Une telle redéfinition, pour satisfaire, ne serait-ce que très modestement, les griefs de celles et ceux qui font grève et manifestent aujourd’hui (et de leurs nombreux soutiens passifs), devrait à minima indiquer la voie à suivre vers une réindustrialisation porteuse de gains de productivité, sans lesquels il n’y a que peu de marges pour une «plus juste répartition de la valeur ajoutée». Macron l’a maintes fois mimée, il en reprend désormais explicitement les thèmes et le vocabulaire – mais pour l’éviter, ou plutôt pour la retarder.

En définitive, le malheur français est l’expression d’une crise systémique au sens propre, et potentiellement terminale, des piliers qui ont soutenu le pays depuis De Gaulle, malgré leur inscription problématique dans la mondialisation. Rien de ce qui s’est développé autour n’a la même solidité. Cette crise globale se manifeste dans la désindustrialisation comme dans la fragilisation de la protection sociale, dans la dégradation de l’école et de la santé publiques comme dans l’inconsistance de la politique énergétique, dans la soumission à l’OTAN comme dans les échecs criants et désormais récurrents que connaît le mésosystème (pensons à la vente des sous-marins dont l’Australie s’est retirée, ou au projet de chars MGCS dont les Allemands espèrent notoirement de s’extraire). Que la réforme des retraites soit finalement adoptée ou non, le roi est nu : le capitalisme français – s’il veut survivre – devra se montrer capable de se réinventer. Faut-il souhaiter qu’il y parvienne ? Faux problème. Des luttes prolétariennes ou interclassistes minimalement victorieuses, permettant à leurs protagonistes et à leurs semblables de reprendre confiance en leurs propres forces, créent aussi les conditions du réformisme – qu’on le veuille ou non. C’est contre le réformisme (formel ou informel) qui émerge des luttes que le capital formule le sien, en intégrant du premier les éléments qui lui sont utiles. Et lorsque le spectre des forces parlementaires ne parvient pas à en être l’interprète, d’autres forces le prennent en charge (l’histoire française le démontre suffisamment). Cela vaut, en principe, au moins les aires capitalistes centrales. Une crise sociale qui ne comporte pas aussi de solution réformiste n’est qu’une crise sans issue, sans éléments endogènes de résolution. De telles crises sont aujourd’hui une réalité quotidienne dans les aires périphériques de la planète. Si l’on devait s’apercevoir un jour qu’un pays comme la France (ou la Grande-Bretagne, pour n’en citer qu’un autre touché par des vagues de grèves à l’heure actuelle), jusqu’ici considéré comme un important pôle d’accumulation, est en proie à une telle crise, cela signifierait que le processus de périphérisation est presque irréversible, et en tout cas beaucoup plus avancé et profond que ce que suggèrent l’observation à la surface ou les indicateurs économiques officiels. Et dans ce cas, les Français, qui aiment à se voir comme une grande nation rayonnant sur les continents, se verraient réduits au rang de ce que notre «général», Friedrich Engels, appelait les peuples sans histoire. Ironie à part, la question est théoriquement stimulante, car dans l’histoire du mode de production capitaliste jusqu’à nos jours, rares sont les exemples de pays qui, ayant accédé au statut d’aire centrale, l’ont durablement abandonné. Mais l’avenir, même sur ce plan, promet de nous réserver des surprises… surtout en Europe.

18 mars 2023

Notes :

[1]Il serait plus juste de parler d’un «bloc allemand», comme le suggère l’économiste israélien Joseph Halevi. Cf.Il neomercantilismo tedesco alla prova della guerra, «Moneta e credito», vol. 75, no. 298, juin 2022, pp. 203-2011. Disponible ici:https://rosa.uniroma1.it/rosa04/moneta_e_credito/article/view/17742/16870.

[2]Disponible ici:https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/07/27/2017-external-sector-report.

[3]«Au 3e trimestre 2022, la productivité par tête des branches marchandes non agricoles est bien en deçà de son niveau pré-crise (-3,0 % par rapport au 4e trimestre 2019). Elle est également nettement inférieure à la tendance qui prévalait avant la crise (-6,4 %) ; entre 2010 et 2018, le rythme de la productivité tendancielle se situait autour d’1 % par an. La productivité horaire se situe également très en deçà de sa tendance antérieure, alors qu’elle avait connu des évolutions opposées à celle de la productivité par tête durant la crise en raison d’effets prononcés de composition sectorielle». (Fanny Labau, Adrien Lagouge, Quel impact de la hausse de l’alternance depuis 2019 sur la productivité du travail?,«Dares focus», n° 5, 23 janvier 2023; disponible ici: https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quel-impact-de-la-hausse-de-lalternance-depuis-2019-sur-la-productivite-moyenne-du-travail).

[4]Joseph Halevi, Europe 1957 to 1979: from the Common Market to the European Monetary System, Institute for New Economic Thinking, Working Paper No 101, juin 2019, p. 17.

[5]Le circuit du Trésor est défini comme la politique d’achat de bons du Trésor par la Banque de France sur le marché primaire, qui avait déjà commencé sous le régime de Vichy.

[6]Robert Boyer, Le Capitalisme étatique à la française à la croisée des chemins, in Colin Crouch et Wolfgang Streeck (sous la direction de), Les capitalismes en Europe, La Découverte, Paris, 1996, p. 106.

[7]«[…] l’État de finance, grâce au puissante tour de visse fiscal qu’à donné Louis XI [régnant de 1461 à 1483, nda], prend lui aussi un certain développement et rejette l’âge antérieur de la royauté dans le fastes (fort relatifs) d’un âge où l’impôt pesait peu. Avec Louis XI le prélèvement fiscal passe de 1.200.000 livres tournois à 4.000.000 livres, ou encore (calculé en tonnes d’argent) de 50/75 tonnes à 100/135 tonnes. De tels chiffres révèlent les fortes capacités contributives d’une économie et d’une démographie en plein essor […] Du côté des dépenses, en temps normal, près de la moitié des ressources étatiques va aux armées, déjà permanentes. Ce sera, nous le savons, une constante de la royauté jusqu’à la Révolution […]» (Emmanuel Le Roy Ladurie, L’État royal 1460-1610, Hachette, Paris, 1989, p. 75 ; les italiques sont de nous, nda).

[8]Nous reprenons ici, dans une large mesure, les analyses contenues dans Alain Joxe, Atlantisme et crise de l’État européen : la crise militaire, in Nicos Poulatzas (éd.), La crise de l’État, PUF, Paris, 1976, pp. 295-338.

[9]Alain Joxe, op. cit.,p. 306-308.

[10]Nous nous démarquons ici en partie de l’analyse de Halevi, qui tend selon nous à exagérer le rôle de Jacques Rueff (conseiller de De Gaulle en matière économique) et ses obsessions métallistes. Halevi affirme également que «si l’Europe a évité d’être piégée en plein boom économique dans une folie monétaire de retour à l’or, c’est grâce au refus du président Johnson d’obtempérer au-delà d’une certaine limite» (p. 19), ce qui est peut-être vrai, mais le fait que de nombreux autres pays aient rejoint la France montre que les craintes d’une debasementdu dollar étaient ressenties dans de nombreux milieux. D’ailleurs, quelles que soient les motivations des uns et des autres, c’est en tout cas la suspension de la Gold Window en réaction aux demandes de conversion de dollars en or qui a initié la transition vers un système entièrement basé sur la monnaie fiduciaire, conforme aux présupposés théoriques post-keynésiennes (discutables) que Halevi semble faire siens. D’un point de vue plus théoriques, nous estimons qu’aucun système monétaire historiquement donné n’est en soi conforme au mode de production capitaliste considéré en son concept. Simplement, différents systèmes monétaires, selon qu’ils soient plus centrés sur la monnaie-marchandise ou sur la monnaie-signe, imposent des limites de nature différente à l’activité de crédit.

[11]Ce terme a été inventé par le spécialiste de l’économie industrielle Jacques De Bandt,. Chesnais et Serfati l’ont repris comme alternative à la notion trop générale de complexe militaro-industriel. Pour les auteurs, il s’agit «d’exprimer la réalité que le terme [de complexe militaro-industriel,nda] recouvre à l’aide d’analyses spécifiques, qui situent dans chaque pays donné les lieux décisifs où se les relations systémiques constitutives du “complexe”se sont formées. Dans le cas français, […] entre 1958 et 1962 un “mésosystème d’armement” dont la colonne vertébrale est la Délégation générale pour l’Armement (DGA) au ministère de la Défense et la base industrielle, un petit nombre de grands groupes qui centralisent à leur profit une part non négligeable du potentiel scientifique, technique et industriel national. Une fois définie que la doctrine militaire de la force de frappe nucléaire tous azimuts complétée par les armements nécessaires à mener une guerre classique en Europe, ont été définis par de Gaulle à la même époque, les procédures mises en place […] ont très vite permis l’auto-expansion de la production d’armes. Au début des années 1970, la mise en place d’un potentiel de production très important tourné vers le marché extérieur a achevé de donner au “mésosystème de l’armement” des assises très solides». (L’armement en France, Nathan, Paris, 1992, pp. 8-9). Les auteurs ajoutent également cette précieuse précision : «Si le “mésosystème de l’armement” est une création récente, il repose sur un socle dont les fondations ont un caractère multiséculaire. Ceci vaut aussi bien pour les origines historiques de la production d’armes et de la naissance des corps d’ingénieurs militaires que pour la place faite à l’armée comme institution centrale sinon comme pilier de l’État en France». (ibid., p. 9)

[12]«La rôle dynamisant, stratégique, de la branche armement est une trouvaille déjà ancienne du mode de production capitaliste. Née avec la grande industrie, elle a servi à la fin du siècle dernier à soutenir le secteur stratégique de l’industrie lourde par la course aux armements navals ; puis à soutenir les industries mécaniques par la course aux tanks et aux avions. Aujourd’hui elle s’est rapprochée de cette source scientifique de l’accroissement des forces productives, elle “colle” à la science, elle est devenue la principale activité de développement des forces productives du monde capitaliste». (ibid., p. 335).

[13]Bruno Astarian, Les Grèves en France en mai-juin 1968, Échanges et Mouvement, Paris, 1968, pp. 70-80

[14]Contrairement à une opinion répandue, le nombre de ces acquisitions n’a pas augmenté au cours de la dernière décennie ; c’est simplement que depuis quelques années la population y est plus sensible, comme l’a montré, à sa manière, la collecte de signatures en 2019 pour l’organisation d’un référendum sur la privatisation d’ADP (Aéroports de Paris).

[15]Les grandes lignes de l’enrichissement de la croissance en emploi, notamment pour le secteur du tertiaire arrieré, ont été explicitement formulées dans le rapport Cahuc-Dubonneuil au Conseil d’analyse économique, Productivité et emploi dans le tertiaire. Rapport au Conseil d’analyse économique,n° 49, La Documentation française, Paris, 2004.

[16]Les frontières entre les réformes de la protection sociale, de la fiscalité et du marché du travail sont d’ailleurs devenues floues, comme nous le verrons en examinant de plus près le contenu de la réforme actuelle.

[17]Grégoire Normand, Retraites : l’économiste Patrick Artus dézingue la réforme du gouvernement, «La Tribune», 3 février 2023.

[18]«Ces résultats [dans les départements d’outre-mer,nda] permettent de comprendre que le “gaucho-lepénisme” a recouvert en 2022 non pas une transformation d’électeurs de la gauche radicale en électeurs de la droite radicale partageant les mêmes valeurs en matière d’immigration ou de xénophobie, non pas un calcul visant à jouer la carte du “tout sauf Macron même au risque de Le Pen”, mais bien plutôt la recherche d’un candidat capable de modifier rapidement une situation économique ou sociale fragile et devenue insupportable. En outre-mer, les électeurs se sont rapidement déportés entre les deux tours de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen sans que l’on puisse sérieusement soutenir que les Antillais, par exemple, sont devenus subitement des adeptes du lepénisme et des racistes convaincus au cours du mois d’avril 2022. Le retournement de situation est en effet assez étonnant en Guadaloupe et en Martinique. Alors que Jean-Luc Mélenchon obtient près de 57 % des suffrages au premier tour en Guadaloupe et 53 % en Martinique, Marine Le Pen frôle les 70% au second en Guadaloupe, alors que son père n’y avait pas pu débarquer trois décennies auparavant, et obtient près de 61 % en Martinique. En moyenne, Marine Le Pen dépasse les 58 % au second tour de l’élection présidentielle dans les départements et collectivités d’outre-mer et devance Emmanuel Macron partout sauf dans le Pacifique». (Luc Rouban, La Vraie victoire du RN, Presses de SciencePo, Paris, 2022, pp. 43-44).

[19]Sur cette notion, voir Bruno Astarian et Robert Ferro, Le Ménage à trois de la lutte des classes, Éditions de l’Asymétrie, Toulouse, 2019, p. 341-347.

« les plus pauvres soient les plus durement touchés par l’inflation. »

« Le prix des aliments de base tels que le cheddar, le pain blanc et les saucisses de porc a grimpé de 80 % dans certains magasins au cours de l’année écoulée, ce qui prouve une fois de plus que l’inflation frappe plus durement les personnes dont le budget est le plus serré.

L’avoine pour bouillie arrive en tête du classement des augmentations de prix parmi un panier de produits de base britanniques mesuré par le groupe de consommateurs Which ?, avec des prix en hausse de 35,5 % en moyenne, suivi par le lait écrémé, qui a augmenté de 33,6 %, et le fromage cheddar, qui a augmenté de 28,3 %.

Toutefois, le prix d’un paquet de 180 g de cheddar Dragon à Asda a augmenté de 80 % par rapport à l’année précédente, ce qui le place en tête de la liste inflationniste de l’étude pour les différentes gammes de produits. Les bâtonnets de cheddar de la marque du même distributeur ont augmenté d’un peu moins de 79 %. Les saucisses de porc Just Essentials d’Asda ont augmenté de 73 %, une hausse similaire à celle des saucisses de porc Woodside Farms de Tesco…

Les hausses de prix d’une année sur l’autre pour tous les produits d’épicerie ont atteint un niveau record de 17,5 % au cours des quatre semaines précédant le 19 mars, selon les chiffres de la société de données Kantar. »

https://www.theguardian.com/business/2023/apr/18/cost-of-british-food-basics-increases-by-up-to-80-in-a-year

Traduction revue et corrigée (et sous forme de brochure) ici :

https://twitter.com/QuatreZone/status/1659561603140911111?cxt=HHwWjoC84Yef-YcuAAAA

https://quatre.zone/2023/05/17/la-france-a-la-croisee-des-cheminsconsiderations-intempestives-sur-la-reforme-des-retraites/